我和我的父辈 |《父辈的等待》:母亲站在巷口苦苦等待

《父辈的等待》

母亲站在巷口苦苦等待

华椿和华樟,一对从江苏邵伯镇普通民巷里走出来的烈士兄弟。

哥哥华椿于1943年牺牲,曾在对日军大获全胜的三官殿一战中英勇负伤的他,最后身中国民党顽军数枪壮烈献身,血染枣树湾;

华椿烈士

弟弟华樟于1941年被日军逮捕,审问三天不肯交代部队驻地,后被砍头悬于城门示众,而躯体被剁成八块投入河中。

华樟烈士

华椿牺牲时28岁,而华樟仅19岁,两人都未成婚也没有后代。作为他们的侄子,从事军史研究的华强教授多年来一直致力于寻找伯父华椿遗体的下落(注:因叔父华樟的遗体已不可寻)以及还原这两名烈士不为人知的故事。

以下为华强的讲述:

大敌当前报国为先,家里的事情自有安排

华椿16岁那年经由我祖父介绍进布店做学徒,因爱好文学,长期订阅邹韬奋主办的《大众生活》,深受进步思想影响。同时,因为布店与一家布厂连号,为同一老板,他也得以亲眼见证布厂工人贫苦的生活状况。这些,都早早在他身体里埋下了革命的种子。

当时,华椿经常在地方报纸上发表文章。我父亲华桐抗战前在阜宁《醒阜商报》任副刊编辑,还曾经发表过一篇华椿的小说,名为《小萍之死》,讲述了一个女童工被迫害致死的故事。

后来,因为看不惯老板的剥削成性,他离开了这家布店。1936年,华椿经介绍又到盐城一家布店当店员。当时就积极加入当地组织的壮丁队,勤练射击并参与街道巡逻,成为地方上一个深具影响力的年轻人。

1936年,发生了著名的“七君子事件”。华椿深受感动,于是相约3名当地青年,徒步前往上海的生活书店(注:由邹韬奋创办),向包括邹韬奋在内的七君子致敬。

1937年,“七七事变”爆发,怀揣报国之志的他和一个朱姓同伴一起赴洛阳参加一个所谓的军官训练,结果上当受骗。

我父亲华桐曾在一篇追忆兄长的文中回忆:1937年初,他们的父亲去阜宁见到了华椿,华椿当时跪抱老人膝下失声痛哭,叙述自己“上不能报国,下不能顾家的忧愤之情”。

从以上这些事情就可以看出,我的伯父华椿虽然只是一个小镇青年,却时刻以天下之忧为忧,心系国家和人民。

未几,华椿所在的布店被日本侵略军焚毁,这也促使他于1938年在扬州加入了新四军。这一年,华椿所在的部队调防至庙头。我祖父前去探望,只见他身穿旧军装,赤足穿草鞋,不仅心疼落泪。

“他童年的生活是比较优裕的,如今竟然风餐露宿,过着一般市民不能忍受的生活。”父亲华桐在文章中写道,“华椿当时若无其事地表示‘习惯了,也没什么。’”

我的祖父十分难过,家里祖传经营布业生意,他原本对华椿寄予厚望,认为他本可以继承祖业,成为一个在这行里大有可为的人才。

他问华椿,“你肩上有担子,怎样能够两全呢?”华椿干脆回答,“尽忠不能尽孝,忠孝不能两全。大敌当前,报国为先,家里的事情,他们会做出安排的。”

从前摇笔杆子现在拿枪杆子,面颊中弹击碎两颗牙齿依然高唱《国际歌》

深受兄长的影响,华樟也在1939年离家出走,并辗转打听到华椿的下落,苦苦央求他介绍自己入伍。

华椿开始是拒绝的,毕竟是随时要“抛头颅、洒热血”的事业,他不希望自己的胞弟遭遇危险。但无奈华樟的决心十分坚定,他便介绍其加入了新四军,但和自己分属两个部队。华樟入伍后进步非常迅速,到1941年牺牲时,已任连队指导员。

自从1938年我祖父见过华椿以后,家里就失去了他的音讯。为此,我父亲华桐还托人在报纸上发布寻人启事,仍然无果。根据父亲的回忆,自己和大哥的重逢是在1941年冬天的一个下午。“一个身穿灰色军装,器宇轩昂的青年军人,忽然出现在商会大楼……我真想不到,站在我面前的,就是我日夜盼望的大哥。”

当时,看见桌上放着一本由我父亲主编的《商业月报》时,华椿感慨道,“以前我也是摇笔杆子的,现在拿起了枪杆子,枪杆子里出政权嘛!”当父亲问他为什么不从事文职工作时,他说:“拿枪杆子干脆,在这战火纷乱的日子里,只有拿起枪杆子,才能消灭敌人。”

父亲也是在这次重逢中才获悉华椿曾经在战场上受重伤的事,当时是1940年1月,华椿任新四军江北游击大队指导员,他们在江都县三官殿痛击日军。

日军当时被打得溃不成军,狼狈而逃。华椿见他们逃跑,便跳上一座坟头,挥舞着枪高呼:“同志们,追啊!”就在这时,一颗子弹击中了他的右面颊,击碎了两颗牙齿。由于缺医少药,华椿的伤口发炎,不能吃东西,连喝水都困难。组织上决定让他扮成难民,到上海求医。经过治疗,他的伤口逐渐愈合,但留下了说话漏风的毛病。

兄弟相逢异常高兴,当晚两人和旧友聚会。父亲回忆,华椿如往昔般爽朗,并乘兴唱了《国际歌》和《打回老家去》。虽然因为门牙受伤脱落而漏风,但他忘情的歌声感染了在座所有人。想到他在军中生活艰苦,第二天,大家买了卫生衫、毛巾、牙刷、牙膏等日用品送给他,华椿在午饭前就和众人作别赶回部队,这是父亲最后一次见到他。

相信华椿的遗体在24人大墓中,从墓地捧了两把黄土带回老家

正是在这一面中,华椿向我父亲透露了华樟已经牺牲的消息,并叮嘱他不可让母亲知道。

至于我叔父华樟牺牲的细节,是上世纪六七十年代,我们遇到的一名宝应县县委副书记转述的。他当时和华樟同属一个连,华樟是连指导员,他是一名普通战士。

当时,华樟和另外两名同志奉命到季家市镇张贴抗日标语,被日军的探照灯照到了,当场被抓捕。尽管他们穿的是便装,但是贴的标语下面写的是新四军苏北挺进纵队,所以就断定他们是新四军,让他们交代新四军的驻地在哪里。华樟始终没有透露,日军审问了三天无果,三天以后就将他的头割下,挂在季家市的城门示众,尸体则剁成八块,扔到河里去了。

这么多年里,家里一直没有两兄弟的消息。全国解放以后,两人的母亲天天站到巷子去等。眼看别家的孩子都荣归故里,但她的椿儿和樟儿在哪里呢?

直到1952年,民政局来了几个同志告诉老太太,她的两个儿子都牺牲了。老太太听说这一噩耗后天天流泪,几乎哭瞎了双眼。对于她而言,这场漫长而无望的等待,其实始于1938年华椿的不辞而别。如果说老太太心里有那么一点怨,其实是怨两个儿子一声不吭就离开,并且活着的时候一封家书都不写,没有给她留下一点可以留念的东西。

当时民政局给家里的信息比较含糊,说华椿是在新四军北撤时在安徽“如西”牺牲的。从这时起,我们家里祖孙三代就开始寻找华椿的遗体。可是找来找去,安徽就没有“如西”这个地方。后来大家一想,当时新四军北撤过了铁路,这个“如西”可能是“路西”,也就是道路的西面。这块地方就很大了,所以后来我们一度中断了寻找。

直到世纪之初,我写了一篇纪念华椿和华樟的文章,发表在杂志上。过了一两个星期,我突然接到电话,电话中透露了一个重要信息:说是有本书叫《铁流火花》,作者是新四军第七师沿江支队桐东大队的大队长李德安,书中详细写了华椿牺牲的经过。

后来我们就想办法买到了这本书,在《血战枣树湾》这一篇章里,我看到了自己伯父生命的终章。战斗发生在1943年9月一个清晨,敌我双方力量很悬殊。新四军只有150人左右,包围他们的国民党顽军却有700多人。战斗打到早上10点多,敌方死伤100余人,我方50多名同志牺牲,华椿也在这场战斗中身中数弹光荣牺牲。剩下的同志为了不让敌人侮辱战友的尸体,所以尽可能把一些尸体背着渡了河。

后来我们就去了这个地方,枣树湾今天叫杨塘村,我们刚到就听说杨塘村有个大墓。但开始时听到的说法是七个人的墓,到了以后发现墓很大,有二三十平方米。有个村民告诉我们,自己听父亲讲过,墓里埋了24人,都是年轻人,都是从湖那边过来的,全国解放以后还有人来祭扫。

据说当时还立了一个碑,后来扔到边上的河里。直到前几年,当地的政府把这个碑打捞上来了,但碑上什么都没有。这既在我们意料之外,也在我们意料之中。因为事情发生在1943年,1943年既是抗日战争时期,也是国民党统治时期。所以当时把烈士安葬以后,只能做个记号,石碑上不可能刻字。

我相信华椿的遗体就在这座墓里,但是缺乏旁证。了解具体情况的老人都已去世,也没有其他手段验证。所以直到今天为止,我们只能说这个地方是个疑似墓。后来,我们就在墓边捧了两把土,带回了老家。

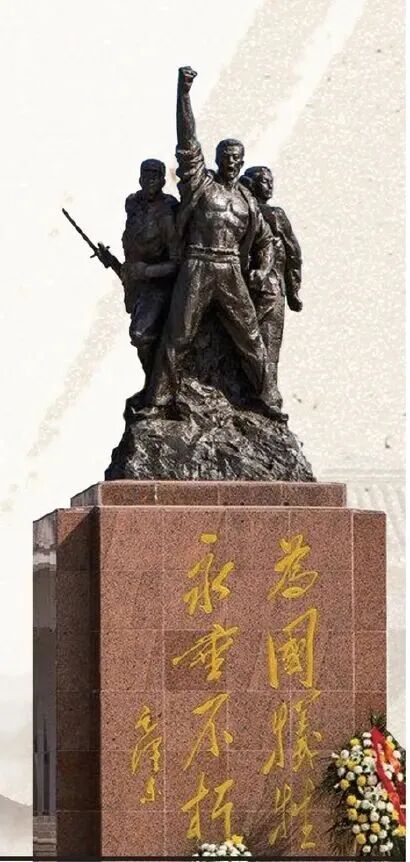

今天,在扬州市烈士陵园里,还可以看到我伯父和叔父两人的照片和简介。

而我作为华家的后代,从小对于烈士的英勇事迹耳濡目染,让我坚定了要成为一名军人的志向。我是66届的,在农村的时候有一次听说部队来招兵。那是个大雪天,我在雪地里走了20几里路赶到招兵站,下肢都肿了。体检的时候说我静脉曲张,没当成兵。

后来,直到我研究生毕业以后去了上海空军政治学院,才了了自己的一个心愿,也算是继承了一点光荣的血脉。

【致父辈】

十九与二十八,是他们永远定格的年岁,也是一个民族血性与风骨的刻度。而历史沉默的褶皱里,还藏着无数个华椿与华樟——我们铭记,不仅为告慰英灵,更为让牺牲不被尘封,让信仰永远有回响。