我和我的父辈 | “王老虎”的铁血与深情

《父辈的本色》

“王老虎”的铁血与深情

开国中将“王老虎”王必成的履历是一部淬炼于炮火的英雄传奇。

故事的起点,在湖北麻城的一个贫苦农家,从黄麻起义的少年,到新四军的猛将,他的战场传奇,在抗战前线开启。

经历无数次对日寇作战,在贺甲村战斗后,人民赠他“王老虎”威名;一次杭村缴炮的机智和勇谋,让日军上演写信求炮的荒唐行为。

英雄的功勋章更是属于人民。王必成在前线激战时,将年幼的女儿王苏炎寄养在当地一位老乡家中。这位奶妈养育了王苏炎整整三年多,诠释了最深切的军民鱼水深情。

通过王必成女儿王苏炎对父亲生平的讲述能发现,“王老虎”的威名根植于人民,胜利的旗帜上不仅铭刻着英雄的勇猛,更浸透着人民的付出与奉献,这份精神更是代代相传。

“王老虎”威名何来?一场硬仗打出的铁血军魂

提及开国中将王必成,人们总会想起他威震敌胆的名号——“王老虎”。这个名号并非与生俱来,也非上级授予,而是人民群众赠予他的荣誉。

故事要从1939年的江南说起。延陵位于茅山山麓,与镇江、金坛相邻,是茅山抗日根据地的中心地带,也是东进北上的重要通道,战略位置重要。

11月8日,在江南延陵地区的贺甲村战斗中,王必成统一指挥新四军一支队二团、新六团、丹阳独立支队,历经26小时,最后白刃战格斗,全歼固守在贺甲祠堂里顽强抵抗的日军,击毙日军大尉武村中队长以下168人,俘虏日军3人,缴获大量武器弹药。

这场战斗打出了新四军的威风和人民的斗志,延安总部和新四军军部通电表扬,大大振奋了江南人民的抗战热情和胜利信心。上海进步报纸以“伟大胜利在江南”为标题加以报道。从此,苏南人民群众自发地称颂新四军一支队二团为“老虎团”,王必成则被誉为“王老虎”。

一个名号,就此诞生,并伴随了将军一生。

这个名号的成绩不是偶然。在抗日战争时期,王必成率部打新丰、攻句容、袭东湾,连战皆捷,创造了新四军对日作战的多个“首次”:新丰车站战斗,是新四军的首次夜间战斗;句容战斗,是新四军首次攻入敌占县城的战斗;东湾战斗,是新四军典型的攻点、打援兼顾的战例。

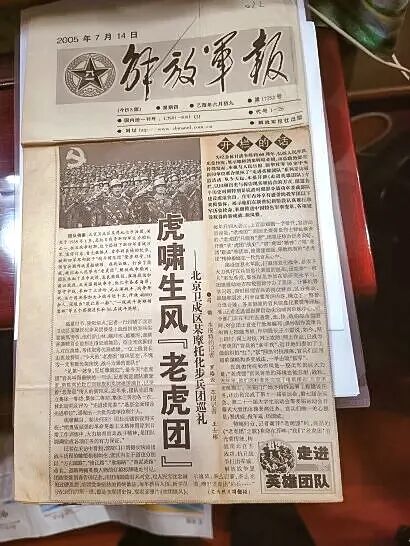

如今,这支浴火而生的“老虎团”已成为北京卫戍区的王牌团,其铁血军魂一脉相承,延续至今。

日军丢炮,为何写信给“王老虎”求还?

在中国人民革命军事博物馆里,陈列着一门饱经战火的九二式步兵炮,它不仅是中国人民抗击侵略的历史见证,其背后更有一段让日军颜面尽失、甚至写信求炮的传奇故事。

1944年3月29日,时任新四军第六师16旅旅长的王必成接到报告说,日军小林中队长带了100多名日本兵和伪军一个大队300余人,由两匹高头大马拉着一门崭新的九二步兵炮,正向广德、杭村一带进行疯狂的扫荡。

“父亲接到这个报告后,亲临慈姑山前线指挥。”王苏炎讲述道。

16旅“老虎团”指战员以迅雷不及掩耳之势,把日军和伪军赶到麦田和菜地里。经过一阵白刃格斗,歼灭日军70余名、伪军100多名,九二步兵炮和三发炮弹就成了“老虎团”的战利品。

丢炮的第二天,日寇调动了1000多名士兵,纠集了伪军汉奸共4000余人,在广德和长兴山区扫荡了二十多天,也没找到大炮。

大炮究竟去了哪儿?王苏炎介绍,缴炮以后,父亲王必成让“老虎团”把大炮拆散,零件放在木箱里头埋在大山深处,炮身和三发炮弹随身带着就撤离了山区。

日军挖地三尺也没找到大炮,开始对老百姓威逼利诱,声称“不说出大炮藏哪儿,就要杀全家”。然而,没有一个老百姓开口。

一计不成,日军又生一计,做出了令人啼笑皆非的举动。他们竟然厚着脸皮写了一封信给“老虎团”,请求送还大炮,企图以小恩小惠换回大炮。“我父亲当时就说,‘想要大炮,自己来拿!’”

最后日军也没找回炮,只好把丢炮的小林中队长给枪毙掉。

九二步兵炮是当时日军最先进的重武器,在后来的长兴战役中,这门大炮在摧毁敌人碉堡过程当中,发挥了巨大的威力,“鬼子不投降,一发炮弹打过去,碉堡立刻开了花”。

从缴获的战利品,到战场上的利器,这门大炮所承载的,是“王老虎”和“老虎团”英勇善战、不畏强敌的军魂。

炮火年代的军民鱼水情,是什么让老百姓舍亲女救军娃?

父亲在杭村缴炮时,只有2岁的王苏炎在隔壁村,在奶妈的照顾下躲避炮火,并由此缔结一段感人至深的“舍己救军娃”的故事。

“我是1942年7月中旬出生的,那时正是抗日战争最艰苦的岁月。出生40天后,我由母亲寄养在兴化葛姓的奶妈家中,为了照顾我,葛姓奶妈将自己6个月大的女儿送回娘家抚养。”

1944年父亲王必成杭村缴大炮时,奶妈和王苏炎就住在广德横岗一刘姓老乡家中。缴炮的第二天,奶妈听见村外激烈的枪炮声,赶紧拿起一块包袱布抱着不满两岁的王苏炎就往后山上跑。

“三月底四月初,山区的天气乍暖还寒。山高林密,奶妈抱着我东躲西藏,就这样担惊受怕、忍饥挨饿,在山上整整躲了三天三夜,直到听不见枪声,奶妈才有惊无险地抱我下山。”

1945年10月苏浙军区部队北撤路过兴化,经过奶妈家,奶妈回到自己家中,直至此时,她才知道自己的女儿因病夭折了。

“奶妈虽不是亲娘,但胜似亲娘,她的养育之恩我将永世难忘!”

因为奶妈“舍己救军娃”,尚处幼年的王苏炎才保住了小小的性命,也让王苏炎惦记了一辈子。和没有血缘的奶妈度过了人生最开始的三年,当年和奶妈在山上到底是什么情况,王苏炎一直问母亲,也没有得到过确切的答案。

直到2013年左右,王苏炎与奶妈的后辈重新取得了联系,她邀请奶妈外甥、儿子等人来上海游玩,招待食宿,从后人口中,王苏炎才知道,当年奶妈带着她在山上遇到了一位老乡,老乡怕年幼的王苏炎的哭声招来日军,就给了她们一块干粮,这块干粮支撑奶妈和还是幼儿的王苏炎在山上躲了三天三夜。

战争年代,为了养育新四军后代,苏北老区人民舍弃自己的骨肉,用乳汁哺育了军娃,这是军民鱼水深情最完美的诠释。

这样的军民鱼水情是怎样缔结的?当时的人民群众怀抱着怎样的大义,舍弃小家支持新四军抗日?王苏炎认为,这样的情义并不是一天形成的。

“1938年春,我父亲从延安奔赴抗日前线,在日寇侵华中心的南京附近打击日伪军,参与创建以茅山为中心的新四军抗日根据地。茅山有些人,看国民党装备精良,都打不赢日本鬼子,就说‘新四军就这个装备能打赢鬼子吗?’当时不少人表示怀疑。但是随着新四军英勇作战、奋勇杀敌,再加上新四军的三大纪律八项注意,人民群众从开始的怀疑同情到最后转而支持新四军抗战,而且广大青年踊跃参军,当时都说‘吃菜要吃白菜心,当兵要当新四军’,完全改变了对于新四军的看法,在这个过程中逐渐建立起了军民鱼水深情。”

父亲的精神是什么?“老虎团”的精神是什么?父亲军旅生活战功显赫的关键是什么?

王苏炎坦诚地说:“我父亲没有跟我讲过,但从他的一生的经历来看,我认为就是一个共产党员的信仰和坚定的信念。”

“通俗点讲,就是要跟着毛主席,跟着共产党,打倒日本帝国主义,把日本鬼子赶回老家去,救广大劳苦大众于水深火热之中,这大概就是他为无产阶级革命事业奉献了自己毕生精力的原因吧。”

当天的采访是在《时代封面》展览中进行的,该展览集中体现了1931年-1945年反映中华民族抗战的期刊封面。看这些保存完好、跟自己同龄、甚至比自己年龄还大的封面,王苏炎不禁感慨:“今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我想只有铭记历史、坚定信念、无私奉献,才能更好传承铁军精神,才能担当起振兴中华的宏伟大业。”

【致父辈】

采访完王苏炎女士,我才真正读懂了父辈的胜利旗帜,它的A面是“王老虎”横刀立马的赫赫威名,B面则是一位普通农村妇女“舍亲女、救军娃”的无私大爱,正是英雄的勇猛与人民的深情交织,才最终铸就了这场伟大的胜利。