铭记 · 戎光 | 93年前,他抱病发出抗日密令:尺地寸草,不能放弃……

▲位于东莞的蒋光鼐故居

怀揣着对一位抗日名将的敬仰,我来到了蒋光鼐故居,试图追寻一段历史的足迹,感受那段与上海相关联的烽火岁月。

蒋光鼐(1888—1967),字憬然,生于广东东莞。1906年,年轻的他考入广东陆军学校,从此踏上了军事报国之路。1911年,辛亥革命浪潮席卷全国,蒋光鼐毅然投身其中,为推翻封建帝制贡献力量;1913年,参加“二次革命”;1916年,参与“护国战争”;1917年,追随孙中山领导的广东军政府;1927年,率军参加北伐战争;1930年,任十九路军总指挥……这些经历,为他日后成为杰出的抗日将领奠定了坚实的基础。

蒋光鼐故居原名荔荫园,坐落在虎门镇南栅村三蒋自然村,清道咸年间由蒋光鼐祖父蒋理祥创建,以遍植荔枝而得名,后荒芜废弃。1930年,蒋光鼐在祖园内辟建了一座中西合璧的钢筋水泥结构二层建筑,取名“红荔山房”,即今日之蒋光鼐故居。

“这是一棵已有一百年历史的芒果树。”还没走进荔荫园,特地从家中赶来的志愿者就指着园门外广场处浓荫蔽日的大树开始为我们讲解。步入园内,她又手指一棵大树介绍道:“据村里老人说,这棵荔枝树也有百年历史了,是当年蒋光鼐将军亲手所栽,虽然历经世事沧桑,依然枝繁叶茂。”

1986年,蒋光鼐家属将故居捐给国家,1989年被公布为东莞市文物保护单位,2002年被公布为广东省文物保护单位,2019年又被公布为第八批全国重点文物保护单位。多年来,当地政府及有关部门对蒋光鼐故居进行了精心修缮和保护,让后人得以瞻仰这位抗日名将曾经生活过的地方。

进入故居后,我首先向底楼的蒋光鼐半身铜像深深鞠躬,向这位在震惊世界的“一·二八事变”爆发后,向侵华日军打响第一枪的抗日名将致敬。故居内主要展示蒋光鼐生前的珍贵文物,包括那些抗日前线的照片、书信和电文,以及中华人民共和国中央人民政府任命他为纺织工业部部长的任命书。每一件文物和图片,都承载着厚重的历史。

▲蒋光鼐故居内的半身铜像

随着志愿者的讲解,我们的思绪被拉回到1932年1月28日。当时,日本军国主义者为了转移国际社会对其在中国东三省侵略行为的关注,悍然发动了上海“一·二八事变”。2300名海军陆战队军人在铁甲战车掩护下,沿北四川路西侧的靶子路、虬江路、横浜路等支路,向居民密集的闸北地区发起了武装进攻。

众所周知,彼时南京国民政府依然奉行“攘外必先安内”的基本方针。面对日军在上海的种种挑衅,甚至提出要中国军队撤出上海的无理要求,国民政府一味委曲求全,称“战端一开,上海这个城市就毁了!”

然而,蒋光鼐、蔡廷锴等驻扎在上海的十九路军将领基于民族大义,在全国人民抗日意志和中国共产党抗日救国号召的影响下,毅然决定抗命坚守阵地,抵御日寇。当日军28日午夜抵达天通庵路车站时,十九路军奉命射出了反击的正义子弹。举世瞩目的淞沪抗战就此拉开帷幕。

此刻,我的目光停留在蒋光鼐故居一块“淞沪抗战 守土为国”的展板上。第一张图片是几页文件,用毛笔书写,纸质已泛黄。这是1932年1月23日,面对日趋紧张的前线态势,蒋光鼐抱病离开医院,在上海淞沪警备司令部召开所部营长以上军官会议,商讨备战策略。在接到日军最后通牒时,蒋光鼐将军毅然下令:“用大炮回答他!”

▲会议纪要与当日发出的抗日密令

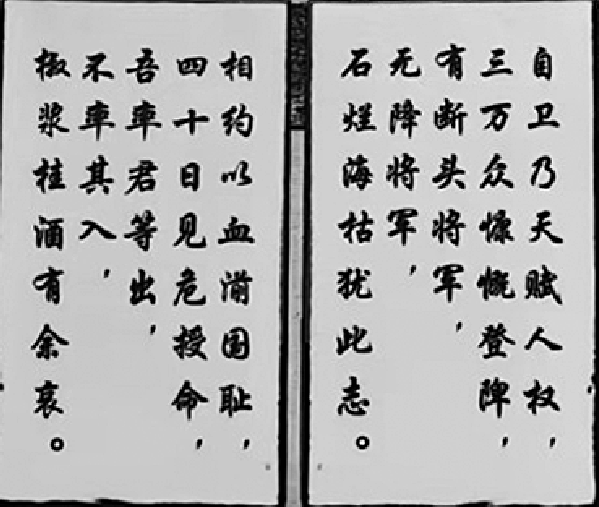

在会议纪要图片右侧,是淞沪抗战打响后,蒋光鼐、蔡廷锴、戴戟联合发表的抗日通电。电文如下:

南京中央党部、国民政府各院部会、各级党部、政府各军师旅团长、各报馆、全国国民公鉴:暴日占我东三省,版图变色,国族垂亡,最近更在上海杀人放火,浪人四出,极世界卑劣凶暴之举动,无所不至。而炮舰纷来,陆战队全数登岸,竟于28日夜十二时在上海闸北公然侵我防线,向我挑衅。光鼐等分属军人,惟知正当防卫捍患守土,是其天职,尺地寸草,不能放弃。为救国保种而抵抗,虽牺牲至一人一弹,绝不退缩,以丧失中华民国军人之人格。此心此志,质天日而昭世界。炎黄祖宗在天之灵,实式凭之。十九路总指挥蒋光鼐、十九军军长蔡廷锴、淞沪警备司令戴戟叩艳。即译发。

这段文字,今天读来,依然是字字千钧,掷地有声!

▲蒋光鼐(中)、蔡廷锴(右)、戴戟合影

特急电发出后,蒋光鼐与蔡廷锴、戴戟即火速赶往真如车站,在广东商人范肖的别墅——范庄(今普陀区真如镇桃浦公路127号车站新村38-40号)设立临时指挥部(后随战事变化又转移至嘉定南翔等地),以便靠前指挥,协调闸北、江湾、吴淞等地战线。

淞沪抗战的战场主要集中在上海北部及周边华界地区。当时日军为避免与欧美等列强发生直接冲突,未敢进攻上海的公共租界和法租界(今黄浦、徐汇等市中心区域),首选的进攻方向就是闸北(今静安区北部)。这里也是十九路军的主要防线。28日深夜,日军就是从虹口的海军陆战队司令部向闸北发起军事攻击的。

宝安桥位于今上海市柳营路同心路水电路交叉口,因其平面呈八字形,又名八字桥。这里是通往闸北的主要干道,在1932年的淞沪抗战中,十九路军与日军在此展开了艰苦卓绝的拉锯战,双方相持月余。谁能想到,相隔五年之后,1937年八一三淞沪会战又在此打响。这座桥,见证了太多的战火硝烟,承载着太多的历史记忆。假如有一天我再访宝安桥,一定会在那里驻足,细辨当年枪林弹雨的痕迹。

1月29日凌晨,遭到十九路军迎头痛击的日军从停泊在黄浦江的军舰上起飞战机轰炸闸北。宝山路上的商务印书馆及东方图书馆(中国当时最大的私人图书馆)顿时被日军炸毁。闸北多处燃起熊熊大火。此外,北火车站(今上海北站)、宝山路等地段,也是淞沪抗战初期中日两军激战的核心区域。由于日军无差别的狂轰滥炸,大量民房和民用设施被无情的炮火摧毁。一些流弹和炸弹碎片一度波及租界周边地区,引发更大范围的恐慌。吴淞口作为扼守上海水路的关键据点,日军曾多次通过舰炮轰击,妄图登陆占领,均遭十九路军顽强抵抗,始终未能得逞。闸北青云路一带也是战斗最激烈的地段之一。

在装备和火力均弱于敌军的形势下,十九路军将士奋不顾身、英勇作战。陈正伦营长受伤不下火线,最终壮烈牺牲。上海大学的学生义勇军也勇敢地投身抗战,用青春和热血捍卫祖国的尊严。

中国近代新闻出版史上出版时间最长、影响最广泛的报纸《申报》,对发生在上海的一·二八淞沪抗战始末,进行了全方位报道。凭借其接近战场的先天条件,《申报》以新闻人的勇气和担当,持续披露淞沪战事进展,深刻揭露日军的侵华暴行,全面报道十九路军和国人的抗战热情,鼓舞全国军民奋起抵御外侮。

1932年1月29日,《申报》率先在第3版“本埠新闻”栏刊发战事消息,特大黑体字标题引人瞩目,新闻导语又以非常规的字号详细报道:“十二时许,日军陆战队突向我军防线攻击,我十九路军当即奋起应战……兹将本报记者实地调查之战况,分记如下……”

从1月底至2月初,《申报》连续刊发了十九路军浴血奋战、英勇抗敌的大量报道,图文并茂地报道了中方守军在吴淞保卫战、蕴藻歼敌、江湾阻击、庙行大捷等一系列战役中的胜利消息,称他们“给了全民族一种绝大的新希望”。由于战况不利于入侵者,日军曾被迫频繁更换战场主将,死伤近万人,不得不从别处调兵增援。

由于蒋光鼐、蔡廷锴两位将军临危不惧,运筹帷幄,指挥十九路军顽强抵抗,苦撑月余,彻底粉碎了日军“四小时占领上海”的狂妄叫嚣,沉重打击了日本军国主义的猖狂气焰,鼓舞了全国人民的抗日斗志,为以后全面、持久的抗战提供了宝贵经验。周恩来当时盛赞蒋光鼐:“先生以抗日前导而为华南和平民主之支柱,力挽狂澜,举国瞩望。”

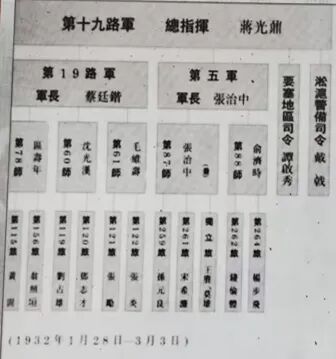

十九路军在前线浴血奋战,得到了上海市民的竭力支持。社会各界对国民政府未能及时发兵增援十分不满。刚刚复职的蒋介石面对当时的局势,决定派嫡系部队第八十七、八十八师混编成第五军,是当时最精锐的德械装备部队,由中央军校教育长张治中将军亲自率领增援上海。

一·二八淞沪抗战中国军队战斗序列示意图

一·二八淞沪抗战中国军队战斗序列示意图

侵华日军在上海犯下的战争罪行罄竹难书。在日军一次又一次的狂轰滥炸之下,曾经繁盛的闸北街市转瞬沦为一片废墟,满目疮痍。

1932年3月1日,《时事新报》记者走访了曾被称作“华界精锐之区”的闸北,发现“一二八”战事发生30多天后,此地已变成一片焦土:“由宝山路至永兴路,几如身涉乱砾丛中,极目四望,但见一片残垣断壁,周围数里,一月前鳞次栉比之市房,至今已无一完整之屋宇矣。而且各处马路,均坍屋倒地,将道途塞断……我等至闸北,途中殊无人行,凄凉景况,如入地狱。”

因日寇出动多架次战机轰炸商务印书馆总厂,由燃烧的纸张、油墨所引发的大火很快便吞噬了这家当年国内最大的出版机构。商务印书馆附设的东方图书馆也未能逃脱厄运,所藏46万册图书在战火中被毁之一炬。冬日刮起的朔风吹着未烧尽的残页满城飞舞,有些纸屑甚至飘落到极司菲尔路40号(今静安区万航渡路)商务印书馆董事长张元济家的花园里。“廿年心血成铢寸,一霎书林换劫灰”,张元济目睹惨状,不禁潸然泪下。

位于今静安区天目东路的上海铁路博物馆,是1909年建成的上海老北站,曾经是沪宁铁路、沪杭铁路及淞沪铁路的交会处,是上海的交通枢纽。在淞沪抗战中,老北站的4层办公楼房毁于日寇的战火。次年修复部分楼层,不料在1937年的“八一三事变”中,再遭日军持续轰炸而严重毁损。从1937年至1945年上海沦陷时期,北站被侵华日军强行改称为“上海驿”。

西方列强因自身在上海租界的利益受到威胁,对日本不断扩大在华军事行动严重不满,一些西方媒体陆续刊发了揭露侵华日军在沪犯下战争罪行的报道,促使英美等国纷纷通过外交途径向日本施压。1932年5月5日,在英、美、法、意等国的调停下,中日双方签订了《淞沪停战协定》,日军被迫撤出上海,成为抗战初期通过外交手段暂时遏阻日军扩张的罕见案例。蒋光鼐作为十九路军总指挥,功不可没,足以彪炳千秋。

▲蒋光鼐为淞沪抗战阵亡将士所写挽联

淞沪抗战虽然最后以国民政府的妥协退让而收尾,但它作为中国局部抗战阶段的关键战役,在战略上有效延缓了日军侵占华东的步伐,为中国后续的全面抗战赢得了宝贵的战略准备时间;在国际层面则打破了日军“不可战胜”的神话,撕掉了其“文明之师”的伪装。前线中国将士奋勇抗战和后方民众全力支援的英勇行动,共同谱写出一曲保家卫国、抵御外侮的壮歌,激发了全国人民的爱国热情和战胜侵略者的信心,使中国人民最终赢得了抗日战争的全面胜利。

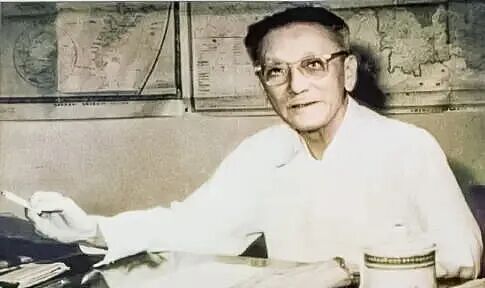

此后的历史表明,参加淞沪抗战的三位抗日将领蒋光鼐、蔡廷锴、张治中,在国民党政权败退台湾之后,作为民主进步人士都留在了大陆,继续为新中国的社会主义建设事业做贡献。蒋光鼐在任新中国纺织工业部部长、主管全国纺织工业的生产期间,为了尽快熟悉纺织行业的生产发展情况,十分注重学习和调研,多次来到上海,虚心听取专业技术人员的意见和建议,深入生产现场解决诸如纺织原料跟不上等当时的重点突出矛盾。

▲1952年8月,蒋光鼐被中央人民政府委员会任命为新中国纺织工业部部长

▲1948年,蒋光鼐与家人合影

1988年12月,在“纪念蒋光鼐诞辰一百周年大会”上,中共中央对他的一生作了高度评价:“蒋光鼐先生是中国国民党革命委员会的一位卓越的创始人和领导人,是同中国共产党长期合作的亲密朋友,他把自己毕生精力献给了中国民主革命和社会主义事业。”我在东莞市蒋光鼐故居的展览中,看到了中华人民共和国中央人民政府任命蒋光鼐为纺织工业部部长的任命书。

走出蒋光鼐故居,阳光洒在我的身上,温暖而柔和。荔荫园中的荔枝树枝条在微风中轻轻摇曳,好像在向人们娓娓诉说着主人公当年那段可歌可泣的不凡岁月。我眼前恍然有两个时空在此重叠——1932年闸北的遍地硝烟和今日静安公园的和平鸽群,不同的维度产生了奇妙的历史连接,勾勒出那位在血色黎明中扣动扳机反抗侵略者的广东抗日名将形象。

作为一个上海人,我感恩蒋光鼐将军在淞沪抗战中所做出的巨大贡献。他用生命和热血,捍卫了上海的尊严,也捍卫了中华民族的尊严。他是星空中一颗不灭的星辰,熠熠闪光。他的爱国精神,如同他故居庭院里那棵百年荔枝树,虽历经狂风暴雨,却依然坚韧不拔,永远激励着我们为推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

▲荔荫园的百年荔枝树

作者介绍

洪伟成,解放日报高级记者,文艺部原副主任,中国文化报上海记者站原站长,曾任上海楹联学会秘书长、上海诗词学会理事。