我和我的父辈 |《父辈的嘱托》:一个士兵的遗愿

《父辈的嘱托》

一个士兵的遗愿

在周善黎的记忆中,父亲周纯麟将军不苟言笑,总是忙于工作,“他很少和我们讲他之前战斗的故事。”

但是在周将军晚年,他开始回忆过往的革命岁月。“在我面前倒下的,有千千万万烈士。他们是我非常熟悉的上级、同级、下级和战士同志,他们当时都非常年轻,大多是二十几岁、十几岁的青年。他们虽然籍贯不同,家庭出身不同,生活经历不同,但都有一个共同的信念:用自己的热血和生命,换取革命的胜利和人民的解放。”

他一一记下他们的名字、他们的故事,想让他们不被忘记。

“我是革命战争中的幸存者”

在女儿周善黎的眼里,父亲周纯麟是极端注重原则的人,家里人从不搞特殊。几个孩子小的时候去上学,要走几十分钟,但他从来没有用公车送过一次,都得靠周善黎拿着盐津枣一粒粒发给弟弟们,哄骗他们走路。而对相濡以沫的妻子也是严苛,不破例安排工作,即使是上下班顺路,也从来没有一次接送。

“我记得只有一次,我读大学的时候发烧发到40℃,母亲急坏了。父亲总算松口,用公车把我接回家。”

周纯麟将军病重去世后,家人在他枕头套内发现了他夜晚偷偷起来写给老伴的遗嘱,信上全是对爱人的愧疚:“我们结婚几十年,你为我担心着急几十年,战争年代怕我牺牲被打死;胜利后你为我、为孩子放弃了学习机会。”他想着为老伴留下一点稿费,让她有病不能动时,请个保姆来帮扶。“也尽我的一点义务吧。”他在遗嘱中写道。

周纯麟把自己的深情深深藏在心底。他一直觉得,自己是革命战争中的一个幸存者,如果没有革命队伍中那种患难与共的深厚的无产阶级情谊和无数先烈的流血牺牲,他恐怕也早就不在人世了。

周善黎也听父亲讲过很多次:“他说我能活到今天已经是很幸运的,那么多人都走了。”

谨记自己是“幸存者”的身份,周纯麟肩负着那么多战友的希冀,担负着对于他们的承诺,一步都不敢松懈,一点都不愿贪恋享受。

打造骑兵团

周纯麟很小的时候就加入了革命队伍,1931年,他和姚运良认识,他们同时做通信员,曾手拉着手,高一脚,低一脚,摸了100多里的夜路,到敌人后方去送信。

“我们家都熟悉姚运良,姚家的孩子也都熟悉我父亲。他们俩出生只相差一年,谁都不肯认小,都要我们叫自己‘伯伯’。”周善黎回忆说。

他们相识的时候才20岁左右,是最好的青春年纪,但已做好牺牲的准备。他们和另一位通信员伙伴曾玉良一起有过诺言:如果他们三人中哪个先死了,后死者要把先死者的情况,告诉他的老家。

他们也曾一起血战河西走廊,突围到新疆……同生死共患难的革命友情和缘分,又在1943年把两人拉到一起共事。

那时,周纯麟已是骑兵团的团长,师部派姚运良来做政委。

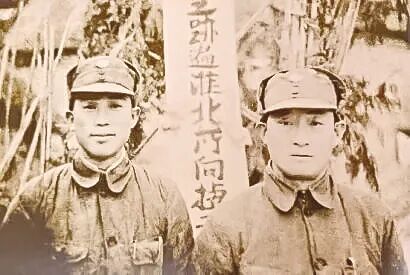

1942年底,骑兵团团长周纯麟(右)和骑兵团政委姚运良合影

新四军第四师骑兵团是在抗战最艰苦的时期诞生的,当时,在豫皖苏地区的八路军四纵部队奉命改编为新四军四师,彭雪枫任师长兼政委,带领部队在淮北地区开展艰苦的对日、伪、顽的斗争。在紧张的战斗中,部队经常遭到敌人骑兵的袭击,使我军遭受极大损失,最后,上级不得不决定四师退出津浦路西根据地,撤到津浦路东皖东北洪泽湖一带进行休整。

残酷的斗争和我军的损失,深深地刺痛了师领导的心,彭雪枫师长深思熟虑,认为要恢复和扩大抗日根据地,就应建立一支能征善战、机动灵活的快速部队——骑兵部队。

周纯麟有在新疆当过骑兵的经验,也对建设好骑兵部队有自己的思考,就被调任为骑兵团副团长,不久升任团长。他在骑兵团战斗生活了5年多,参与了骑兵团的初创、整训、扩编,部署指挥了历次战斗,亲历了骑兵团由小到大,由弱到强的成长历程。

当他得知姚运良被组织派来一起领导骑兵团的时候,别提有多激动了,在洪泽湖西的泗洪县蓉花树村,周纯麟兴奋地大声叫喊着,前去迎接姚运良,两人从内心发出笑声,亲热地手紧握着手,走进团部。

在他们和战友的共同努力下,骑兵团在4年的战斗期间,大小战斗有350多次,毙伤俘日伪军2700多人。这一支威震淮北平原的铁骑部队,被称为“红色哥萨克”。

周纯麟在战场上负伤6次,姚运良也是多次负伤,其中他还帮周纯麟挡了一次。那枚敌人的子弹,击中了姚运良的左臂。但是这些伤病并没有阻挡他们战斗的步伐,岁月匆匆,抗战之后,他们又马不停蹄参与新中国的建设,不曾停歇。

直到1979年,姚运良病重,在他临终前,只对周纯麟提出三个要求。

“我身体已不行,望你保重。你6次负伤,开过刀,心脏不佳,身体虚弱。为革命再尽力,需先顾好身体。

“我逝后,望你如待亲子般严格要求孩子们,为党、人民和四化建设多作贡献,弥补我对党和人民的亏欠。

“第三条遗憾,是未履行我们三人的诺言。我虽努力,却未找到曾玉良家人,无法告知其牺牲消息。现在我无法完成,望你务必代我告知曾玉良家人他的牺牲情况。”

周纯麟含泪一一答应,后来写了很多信,问了很多人,终于在1982年6月20日,收到了一封来信,信中说,曾玉良烈士已被编入《烈士英明录》。周纯麟老泪纵横,他总算完成了战友的重托。

1980年,姚运良逝世火化,骨灰中有一颗子弹,看着这颗子弹,周纯麟泪水像泉水般涌出,这就是当年他帮自己挡下的那一颗,留在老友身体里四十四年。

“不要被沙蒙住我的眼睛”

而在老战友去世后,周纯麟也开始着手回忆自己的过往,在他最终成稿的回忆录中,有200多个名字,他都记得他们,那是他深深的悲痛。

他说:“我们这些幸存者,不仅看到了革命的胜利,而且和人民一道,尝到了胜利的果实。我们先后进了城,娶了妻室,有了子孙,享受着天伦之乐。而这一切,他们都没有享受到,有的甚至连遗体都没有得到掩埋。我想以自己的回忆,将他们英勇献身的情景公布于世,告慰于先烈一二,以寄托对他们的哀思。从这个意义上说,我们的子孙,我们的后代,也是这些先烈们的子孙后代。”

在周纯麟面前倒下的,有千千万万烈士。他们是他非常熟悉的上级、同级、下级和战士同志,他们当时都非常年轻,大多是二十几岁、十几岁的青年。他们虽然籍贯不同,家庭出身不同,生活经历不同,但都有一个共同的信念:用自己的热血和生命,换取革命的胜利和人民的解放。

周纯麟记得和他一起死守汪家墩的汪冯志。他是枕在周纯麟的胳膊上一滴一滴流光血的,他们曾经一起谈到过在战场上要是牺牲了,如何处理自己的问题。汪冯志说:“我牺牲之后,对党没有任何要求,只想请求给我一块白布,把我的眼睛蒙住,免得我的眼睛被土堵上,看不见革命事业的胜利。”

汪冯志牺牲之后,周纯麟悲痛万分,但记着当时的承诺。只是在烽火漫天的战场上,到哪里去弄白布呢?医护人员早没有了,也没有被单和包袱皮可以撕。最后他发现自己身上的衣服虽然破而且有血,但白布内衣依然完整,他撕下一大块来,郑重地盖在汪冯志的双眼上。

1984年,周纯麟重返汪家墩,在那布满弹痕和血迹的土墙边站了很久,随行的孩子不知道他在想什么,那个时候,他一定是在心里问汪冯志和其他所有在战争中死去的烈士:“同志们,革命事业的胜利,你们看到了吗?”

周善黎讲述父亲的抗战故事

【致父辈】

周善黎女士分享了父亲周纯麟将军晚年反复提及的一段往事。那一刻我忽然理解,在那场宏大的战争中,支撑着人们战斗到底的,除了家国大义,更有无数微小而坚定的信念。在最残酷的战场上,一个士兵对未来的微小愿望,恰恰承载了整个民族对光明的无限憧憬。