铭记 · 戎光 | 1941年,900余名浦东健儿南渡浙东抗日,很多人再也没能回家

1941年5月10日夜,一艘高梢船从今天的上海市浦东新区书院镇一处出海口悄然起航,载着50多名全副武装的指战员向南驶去。

这艘船后来被称为“南渡浙东第一船”。原本活跃在浦东地区的900余名指战员,按照中共中央命令,于这一年5月至9月分7批南渡至浙东三北(余姚、慈溪、镇海三县姚江以北)地区,开展抗日游击战。

虽然上海在1937年11月沦陷,但上海人民没有向侵略者屈服。在中国共产党领导下,他们不仅在上海郊县坚持开展武装斗争,有些还参与开辟创建了敌后抗日根据地,为全面抗战胜利作出了重要贡献。从浦东南渡的900余人,成为后来建立浙东抗日根据地的骨干力量。

在首批浦东抗日武装登陆处,伫立着一座纪念碑

零星军队变成群众的武装

早在1937年11月上海沦陷之初,中共江苏省委就明确提出:“党的工作不能束缚于租界之内,应以上海为中心,逐渐向上海近郊各县扩大……在农村中对于散布于各处的零星军队,应予以正确的政治领导,迅速使之变成群众的武装,开展抗日游击战争……”

随后,周大根、姜文光、姜文奎等一批共产党员按照中共地下党组织命令,返回家乡南汇组织武装力量。其中,姜文光等人成功打入驻南汇、奉贤的伪军第十三师五十团内部。伪军五十团二营、三营和特务营,实际上成为由浦东工委直接掌握的抗日武装。

“皖南事变”后,中共中央于1941年2月1日发出电令,对新四军作出新的战略部署,指明三个基本战略地区,即鄂豫陕边区、江南根据地、苏鲁战区,强调“关于浙东方面,即沪杭甬三角地区,我们力量素来薄弱,总指挥部应增辟这一战略基地……”。

1941年4月,侵华日军发动宁绍战役,占领了杭甬线两侧杭州湾以南整个地区。这一带地跨杭州湾两岸,战略位置十分重要,且盛产食盐、大米、棉花等战略物资。

根据战争形势的重大变化,4月30日,毛泽东、朱德等致电刘少奇、陈毅等,进一步指示“敌占宁波、奉化、温州、福建,如系久占,你们应注意组织各该地之游击战争……从吴淞,经上海、杭州、宁波,直至福建,可以发展广大的游击战争……”。

中共中央华中局和新四军军部为了贯彻这一战略决策,将开辟浙东的任务暂由新四军第六师师长兼政委、中共江南区委书记谭震林负责实施,并派谭启龙到上海组织闽浙赣皖四省联络站,负责打通同这四省党组织的联系。中共江南区委随后指示中共路南特委和中共浦东工委立即组织武装力量向浙东三北地区挺进。

两次派出小规模先遣队后,1941年5月10日,姜文光、朱人侠率50余人在今宁波市崇寿镇相公殿村登陆,以国民党“宗德指挥部第三大队”的番号活动。6月16日,由蔡群帆、林有璋(林达)率领的第二批南渡部队130余人也顺利登陆。

三北敌后抗日第一枪即将打响。

村民主动带路送饭

寻访相公殿村,记者见到了94岁的许成林老人。对于84年前发生在村子附近的那场战斗,他记忆犹新。

“那是6月18日,天气晴朗,我和几个哥哥在晒盐时,看到从西北方向来了一大批军人,他们带着刀枪,还有两人肩上扛着机枪。”许成林说,其中一人告诉老百姓,有一支从庵东出发的日军小分队正在相公殿村街上骚扰劫掠,他们准备在附近打击日本侵略者,请老百姓早点离开家避一避。

许成林老人接受解放日报·上观新闻记者采访

后来许成林才知道,说话的人正是蔡群帆。在获得日军情报后,他和姜文光商量,决定在敌人从相公殿村回庵东的必经之路六塘上,打一场伏击战。这一仗,日军被打死打伤各8人后仓皇逃窜,我方无一伤亡。几天后,日军由汉奸带路再度进犯相公殿村,又被姜文光等人率部迎头痛击。

据蔡群帆回忆,他们来到相公殿村当天傍晚,村里十屋九空。伪保长不知他们的来路,摆下了盛大的接风宴。得知酒席上这些东西都是从老百姓那里搜刮来的,蔡群帆等人把伪保长训斥了一顿,责成他立刻偿还群众。随后,南渡部队出钱向周围老百姓买了柴米,烧了一顿粥,解决了晚饭问题。

虽然为了斗争需要,此时他们还未公开打出新四军旗号,但这支部队优良的作风很快在当地老百姓中传开,避难外逃的群众陆续回到村里。

当地村民有的要求参战,有的要求分配后勤工作,还有的主动给部队带路,送水送饭。为帮助部队摸清敌情,教书先生许深洋之子许中惠(肖林)与家中长工胡金谭两次冒险前往侦察日军人数和装备。

之后,又有5批指战员陆续从浦东南渡浙东,队伍达到900余人。他们在登州街以西、横河、梅园丘、长溪岭、施公山等地先后给日军以沉重打击。

“当时浙东地区的党组织虽已逐渐恢复,但缺少武装斗争经验和能力。”余姚市委党史研究室党史文献科科长张志伟说,浦东南渡部队弥补了军事上的短板,成为之后新四军浙东游击纵队的建制基础。

上海籍战士长眠桃花岭

遗憾的是,很多上海籍战士都没能看到胜利那一天。

1941年10月22日,姜文光率部准备在横河伏击从观海卫用船运棉花去余姚的日军。然而,由于汉奸告密,伏击计划泄露。部队开到七星桥附近时,反遭日军伏击。双方血战一个多小时,大队长姜文光、大队附姚境人、军需主任姜文焕等29名指战员牺牲。

横河战斗旧址

姜文光的三哥姜文奎担任中共路南特委交通员,以商人的身份做伪装,战斗在浙东、上海的交通线上。1943年10月29日,由于汉奸告密,姜文奎不幸被捕,两天后被日军杀害。

成君宜1920年出生于上海,后考入沪江大学附属高中,积极参加抗日救亡运动,并加入中国共产党。1942年,他被派至浙东抗日根据地工作,先任政治教员,后调到浙东游击纵队警卫大队任政治指导员。

1943年4月,四明山抗日根据地初步建立。国民党顽固派趁日军对根据地“扫荡”之机,调集约5000人的精锐部队,“围剿”新四军浙东游击纵队。

为了夺回被敌人占领的梁弄,1944年2月10日,新四军浙东游击纵队奔袭国民党顽军外围阵地前方村(现并入湖东村),成君宜所在的警卫大队和五支队担负主攻任务。激战中,敌增援部队赶到,新四军腹背受敌,被迫撤出战斗,突围转移。这场战斗新四军共牺牲98人,其中就包括还未满24岁的成君宜。

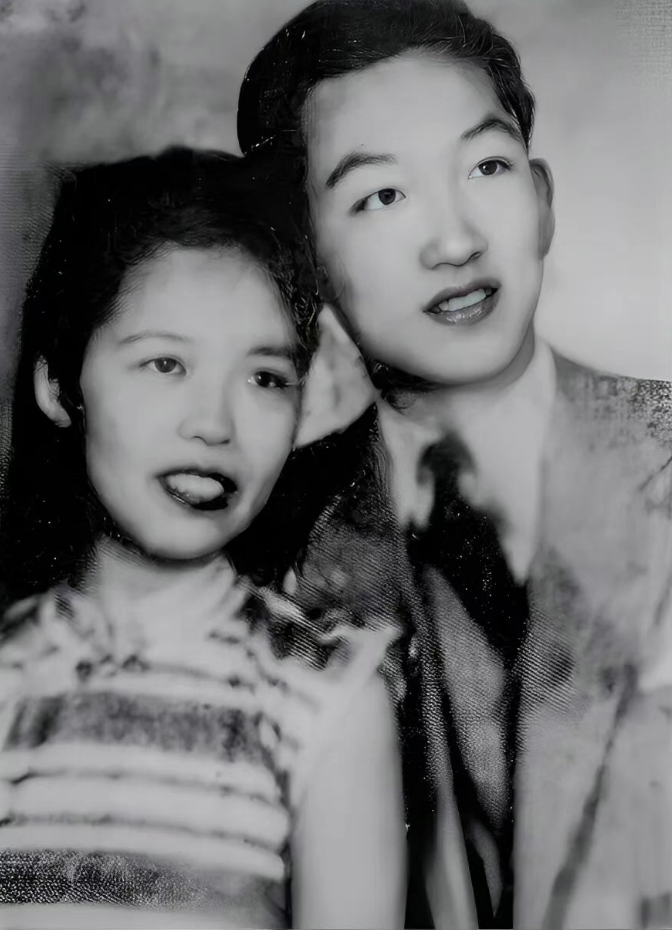

牺牲后,当地民兵从成君宜烈士的口袋里找到了这张照片,

这是他与恋人徐志远在上海的合影

如今站在成君宜墓前,还能远远眺望到当年的战场遗址。“战斗结束后,附近村的民兵把伤员抢运出来,牺牲的战士就地掩埋在桃花岭。”今年71岁、曾担任过村长的何仲凡说,从小村里的长辈就告诉他,这里埋葬着烈士。

据不完全统计,从1941年5月到1945年8月,新四军在浙东地区经历大小战斗643次,克复南汇和上虞两座县城,攻克据点110余个,毙伤日军610人,毙伤伪军3062人,俘虏伪军5504人。

到抗战胜利时,浙东地区已经建立了一个面积2万余平方公里、人口400余万的抗日根据地,拥有抗日武装1万余人。这也是抗日战争时期中国共产党领导创建的19个抗日根据地之一。