铭记 · 戎光 | 战士赤脚合影,两人用一把枪……上海地下党“隐形输血”撑起新四军物资供给

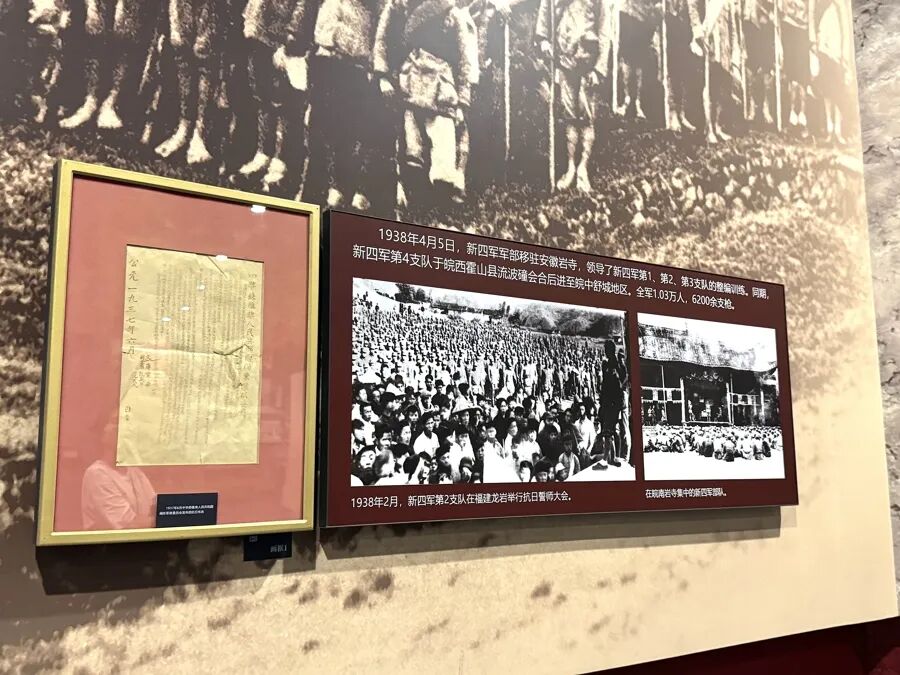

6月末,江南烟雨时节,位于盐城的新四军纪念馆,展厅内一张照片上是新四军组建初期,其中一支部队留下的合影。然而,细看照片就会发现,前两排战士的脚上尚穿着一双草编鞋,而后排的战士几乎人人都打着赤脚……

新四军组建之初有战士10329人,武器装备却只有6200余件,相当于两名战士才能合用一把枪,而绝大多数战士手中握着的还是大刀、长矛等冷兵器。

武器不足、粮饷不济、缺医少药,这些甚至不足以概括新四军成立之初的物资、经费与人员之匮乏。

1938年5月,党中央明确指示,江苏省委应派得力干部到新四军战斗的地方,在经济上给予援助,掩护新四军后勤部队在上海采购,帮助新四军发展壮大。由此,开启了上海成为新四军和华中抗日根据地特需资源重要供给地的序幕。

抗日战争期间,上海地下党和上海人民为新四军提供了人、财、物、药品以及地下交通线等各方面长时间、全方位、各种形式、卓有成效的支援,使上海成为华中抗日救亡运动前期的中心。20世纪60年代的经典影片《51号兵站》,就反映了上海地下党与新四军之间的物资采购与运输情况。

群像智慧

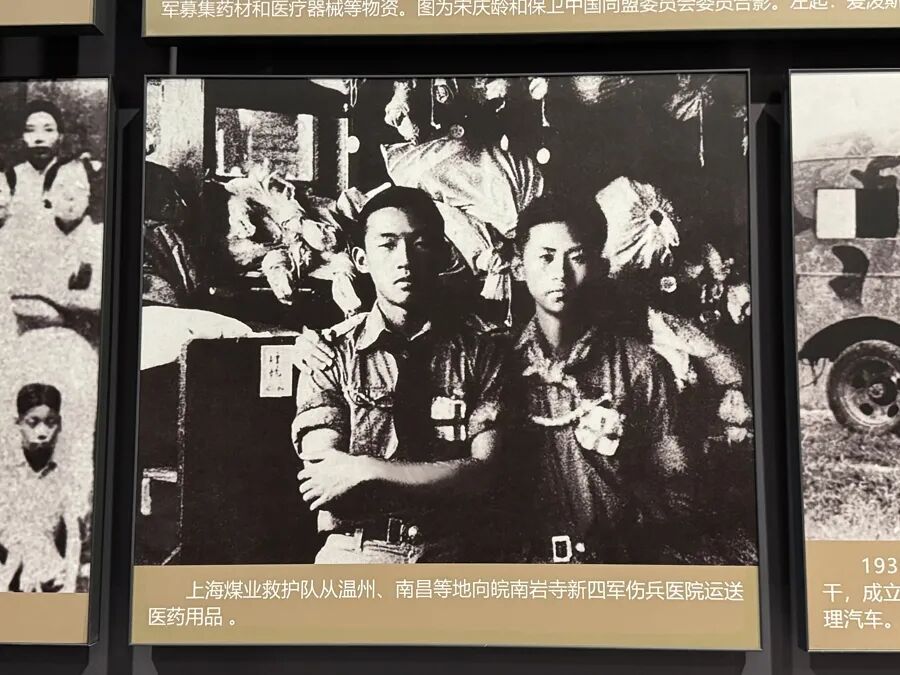

新四军纪念馆内,一张上海煤业救护队从温州、南昌等地向皖南岩寺新四军伤兵医院运送医用药品的照片中有两张年轻的面庞。他们的名字无从考证,照片背景中映射的时代背景,是叶进明、忻元锡、乐时鸣等地下党人,率领红十字会上海煤业救护队,带领108人乘坐25辆汽车加入新四军。日后,他们成为了新四军后勤战线和各级兵站的骨干力量。

据不完全统计,抗战期间,上海先后输送至新四军的各类人员约2.1万人。他们中有新四军和华中各抗日根据地迫切需要的专家、教授、学者、科技工作者,以及无线电收发报人员、印钞、印刷厂工人、技师、医院医生、护士、教师、文艺工作者以及兵工厂的军工人才。

“只要根据地需要,上海地下党组织就千方百计地输送。”华东师范大学教授邬正洪主持编著《上海人民支援新四军和华中抗日根据地》一书,通过多方搜集史料和口述历史采访,使得上海隐蔽战线的群英谱愈发清晰。

《51号兵站》主人公“小老大”原型之一刘燕如,抗战期间曾任华中城工部政治交通员。1943年冬,淮南地区兵工厂需要购买一批迫击炮筒材料和柴油发电机,以及做炸药的废胶卷。

2016年5月,《51号兵站》主人公“小老大”扮演者梁波罗(左)与“小老大”原型之一刘燕如(右)。 海沙尔 摄

这一任务交给了刘燕如。他在上海地下党协助下,利用群众团体益友社与五金行业店职员的各种关系,在河南中路近北京路一家五金店买到了无缝钢管,又通过外甥刘士熙工作的一家小造船厂,秘密将钢管截成淮南兵工厂指定的长短规格,装了整整一卡车,通过被日本海军征用的一艘小火轮上的二副的帮助,秘密将这批物资驶离上海封锁线。

历史记载中的短短两行字,亲历者讲述了整整两小时,真实场景中则是超过200人长达数月的精心谋划和奋力守护。

为解决巨额物资运输问题,抗战期间,上海地下党在多个口岸开设了运输行、运输公司等商行,以做生意为名,把输送至新四军的物资通过夹带、转运出港,新四军则在海上、江心等地点接运,基本保障了新四军抗日前线的物资需要。

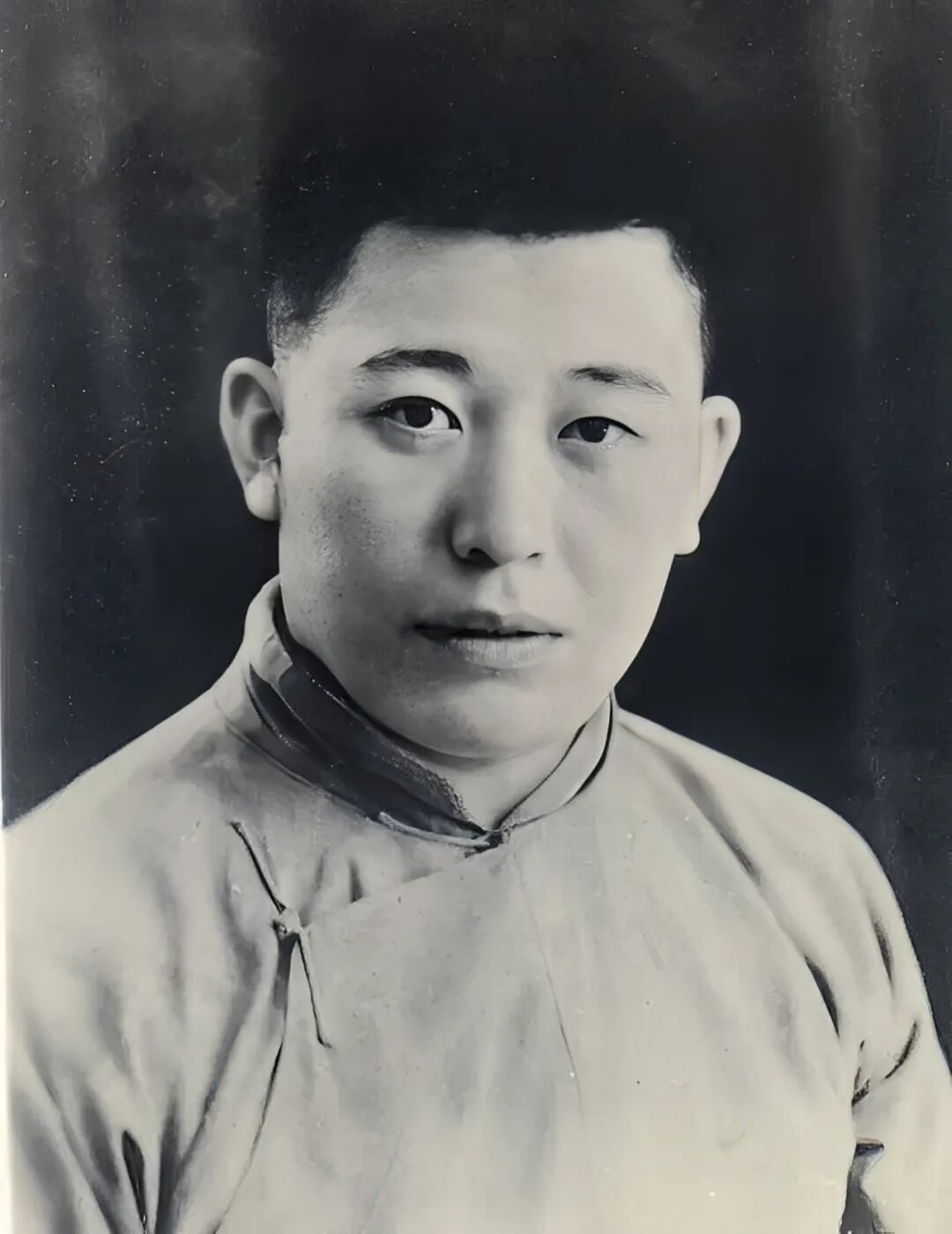

盛慕莱旧照

上海新四军历史研究会七师分会副会长张黎光在提及外公盛慕莱烈士时说,1941年2月,盛慕莱冒着生命危险,千方百计从敌人眼皮底下采购到被封锁禁运贩卖的各种军用和民用物资。

1940年底至1941年春夏之际,盛慕莱还负责将约1500名新兵从上海动员并输送至新四军根据地,为新四军增添了新生力量,其中许多上海籍或熟悉上海情况的指战员日后参加了解放大上海的战斗。

小我与大我

曾为中共地下交通员的毛树兴已经是一名百岁老人,1939年至上海解放前夕,他担任嘉定地下交通员,负责为新四军在沪支队部运送药品。为躲避日寇扫荡,他曾在发霉草堆中一躲就是十几个小时,确保药品安全送达。毛树兴家也成为中共在嘉定的地下联络站点。毛家人宁可自己吃麦饭,也要让往来的中共地下党同志吃上白米饭。

毛树兴 舒抒 摄

“漫长的等待如同无边的黑夜,却未曾磨灭我心。”80多年后毛树兴的感慨,亦是当年地下交通员的写照。他们不顾个人安危,出入于关卡林立、岗位密布的敌占区与根据地之间,奔波于大江南北、淮河两岸、津浦路侧以及沪宁、沪杭线,肩负着为新四军护送人员、输送物资和传递文件情报的重要任务。

任春至今记得,小时候听外婆讲述外公刘燕如喝红薯汤的故事。抗战期间物资匮乏,家里煮的米粥清亮得可以照镜子。在很多人食不果腹的年代,刘燕如有一次从接头地回家时已经三天粒米未沾。恰好之前有同志上门探望时带来了两块红薯,“外婆煮了一碗红薯汤,外公喝下后说,这碗汤比天上的龙肉都好吃”。