铭记 · 戎光 | 血火北宋,生死突围

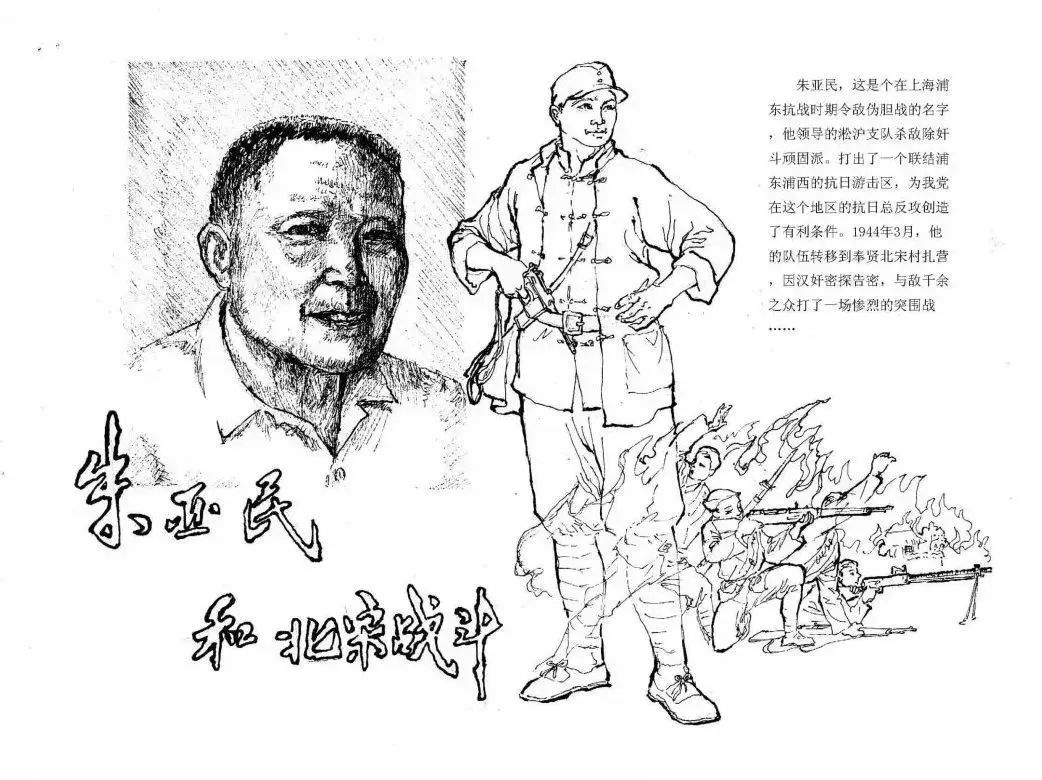

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“上海市退役军人事务局”微信公众号即日起推出专栏《铭记 · 戎光》,通过重温峥嵘岁月与抗日战争波澜壮阔的历史,展现伟大抗战精神的丰富内涵,引导民众铭记革命历史、缅怀先烈戎光,以精神之光照亮强国建设、民族复兴伟大征程,书写历史伟业的壮丽新篇章。

北宋宅位于奉贤县东北,与南汇县接壤,地处偏僻,地广人稀。抗日战争时期,全宅仅20多户人家,80多人口,房屋100多间。村庄四面环河,宅旁沟头纵横,河、沟两旁芦草丛生。早在抗日战争初期,北宋宅就已经成为中国共产党直接领导的淞沪游击队第五支队(新四军浦东支队前身)的游击根据地之一。

北宋突围战旧址

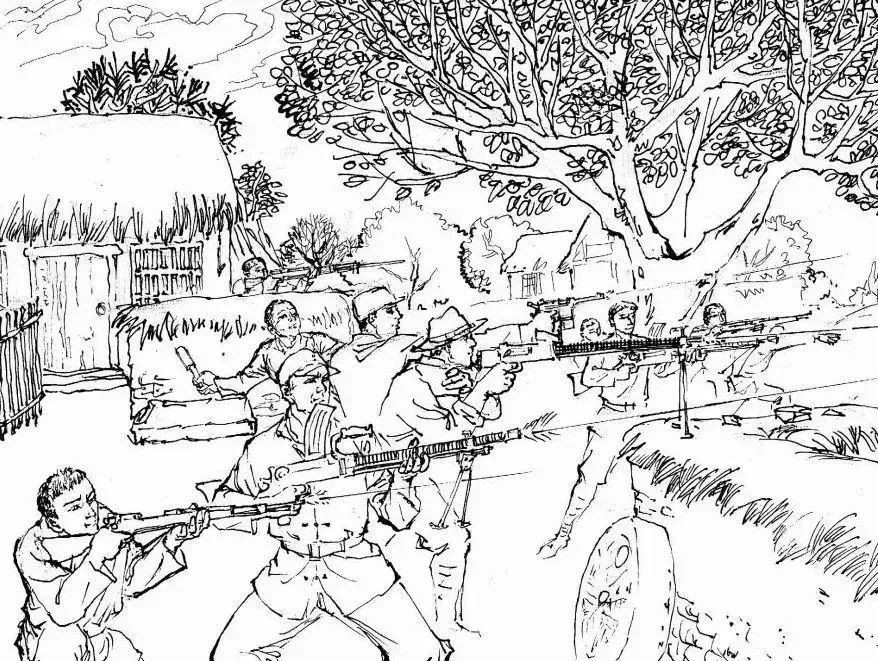

1944年3月27日,浦东支队3个中队共150多人在南汇朱家店袭击日军后,冒雨向奉贤转移。途经陈家宅休整时暴露行踪,遂于傍晚转移至北宋宅。日军坐探发现后连夜报信,3月28日拂晓,日伪军集结南汇、奉贤据点兵力,向北宋宅缓慢逼近。时值雨后初晴,雾气弥漫,哨兵未能及时发现敌情,但东南宅边的哨兵和自愿在北宋宅西南端放哨的老贫农洪玉书察觉异常,立即报告。浦东支队战士迅速起床,备好武器,投入战斗。3月28日早晨6时左右,北宋战斗打响了,村里村外顿时一片枪声。

此次战斗,日军调集近千兵力,而被围的北宋部队,仅有150多人,敌我力量悬殊。敌人主动进攻,浦东支队被动应战,人员和弹药补给等都是大问题。如若久战,必将损失惨重,支队部当机立断:必须立刻组织部队和群众突围,而东南方向则是唯一的可突围点。

在支队长朱亚民的指挥下,整个浦东支队兵分几路:突击部队由朱亚民亲自率领攻入敌阵,短兵相接;中队长翁阿坤率英雄中队余部紧随突击队,扩大通路,掩护部队和群众胜利突围;常备大队组织并掩护群众和后勤人员突围;另有两个区队留在北宋宅阻击西南、西北、东北三面之敌,完成任务后待机撤出归队。

最终在7点多钟的时候,主力部队与北宋人民顺利突围,而北宋宅留守队伍以区区四十人的战力,顽强抵抗日军不断收缩的包围圈。最终,熟悉地形、英勇善战的游击队离开了北宋宅。日伪军以为游击队主力仍在北宋宅内,迟迟不敢进入。后由军犬开路,方摸到北宋纵深处,但此时宅内早已空无一人。

1982年3月,在原地改建的北宋战斗抗日烈士纪念碑

第二天(3月29日),围剿失败的日军不肯善罢甘休,放火烧了整个北宋宅,全村共107间房屋无一幸存。

但不久之后,浦东支队镇压了坦光头的日军坐探,为人民除害,为百姓报了仇。北宋人民也在中共地下组织和浦东支队的大力援助下,重建了自己的家园。

北宋烈士纪念碑

北宋突围战历时三小时,英雄的浦东支队以寡敌众,硬生生撕开了日伪军的包围圈,毙伤敌军50余人,彻底粉碎了敌人妄图全歼我军的阴谋。然而,胜利的代价是沉重的——40多名战士血洒北宋,其中20余人永远长眠在这片他们誓死守卫的土地上。

1981年4月3日,朱亚民等革命前辈在北宋战斗抗日烈士纪念碑前祭奠革命战友

1981年4月3日,朱亚民等革命前辈在北宋战斗抗日烈士纪念碑前祭奠革命战友

这场惊心动魄的突围战,以灵活的战术和无畏的勇气创造了以少胜多的战场奇迹,犹如一柄尖刀直插敌人心脏,在抗战史上铸就了永不褪色的英雄篇章。

1996年11月13日,朱亚民(前排右三)等革命老前辈在北宋战斗抗日烈士纪念碑前合影