起来!前进!中华民族最危险的时候,上海发出抗日救亡的民族强音

14年抗战,作为中国共产党的诞生地,上海这座特殊的城市,以笔为枪,以文载道,凝聚起中华民族抵御外侮的共识。

作为中国深度链接国际的大都市,前沿的地理方位和各方文化思想碰撞,让上海成为中国抗日救亡的前期中心和抗战文化发源地。志士仁人以电影、音乐、戏剧等文艺作品为武器,唤醒国民奋勇抗敌的决心;撰写文章、创办报刊、兴办学校,大力宣传抗日救亡的思想。

起来!前进!在中华民族最危险的时候,上海发出了抗日救亡的民族强音。今天,请跟着我们的脚步,一起寻找当年那些鼓舞人心的文艺作品诞生之处,访问文化名人抗战期间在上海奔走的人生轨迹,回望上海民众在民族危亡之时万众一心的觉醒。

抗日战争的胜利,是民族精神的伟大胜利。而民族精神,必将照亮我们未来的征程。

上世纪三十年代的上海

中西碰撞,光怪陆离

无数的信息和思潮

在这里交汇碰撞,熙来攘往

各方力量角力,互不相让

胸怀伟志的中国人怀揣救亡图存的忧思与信念

在此集结,共识凝聚

特殊的地位

让上海成为全国文化抗战的重要战场

从“九一八”事变至最终胜利

在中国共产党领导下

上海不间断地面向全国、全世界发出中国抗敌御侮的民族强音

号召全体中华儿女:

起来!起来!

前进!前进!

十四年抗日战争

中国人民坚定抗日救亡的决心

以不屈不挠的精神捍卫中华民族尊严

正如习近平总书记所说——

“中国人民抗日战争胜利是以爱国主义为核心的民族精神的伟大胜利。”

一

“起来!不愿做奴隶的人们!”

1935年,一首铿锵有力的抗日歌曲

响彻华夏大地

84个字

46秒

《风云儿女》的主题曲《义勇军进行曲》

奏出了中国不会亡的最强音

电影《风云儿女》胶片

这首曲子的诞生

本身就在烽火和抗争中

为它作词的田汉

在完成第一段后便被捕入狱

听闻此事

聂耳主动找到接手剧本的夏衍和导演许幸之

不顾风险,主动为这首词谱曲

在谱曲过程中,聂耳为摆脱特务追捕前往日本

最终定稿的曲谱手稿

由聂耳从日本寄回

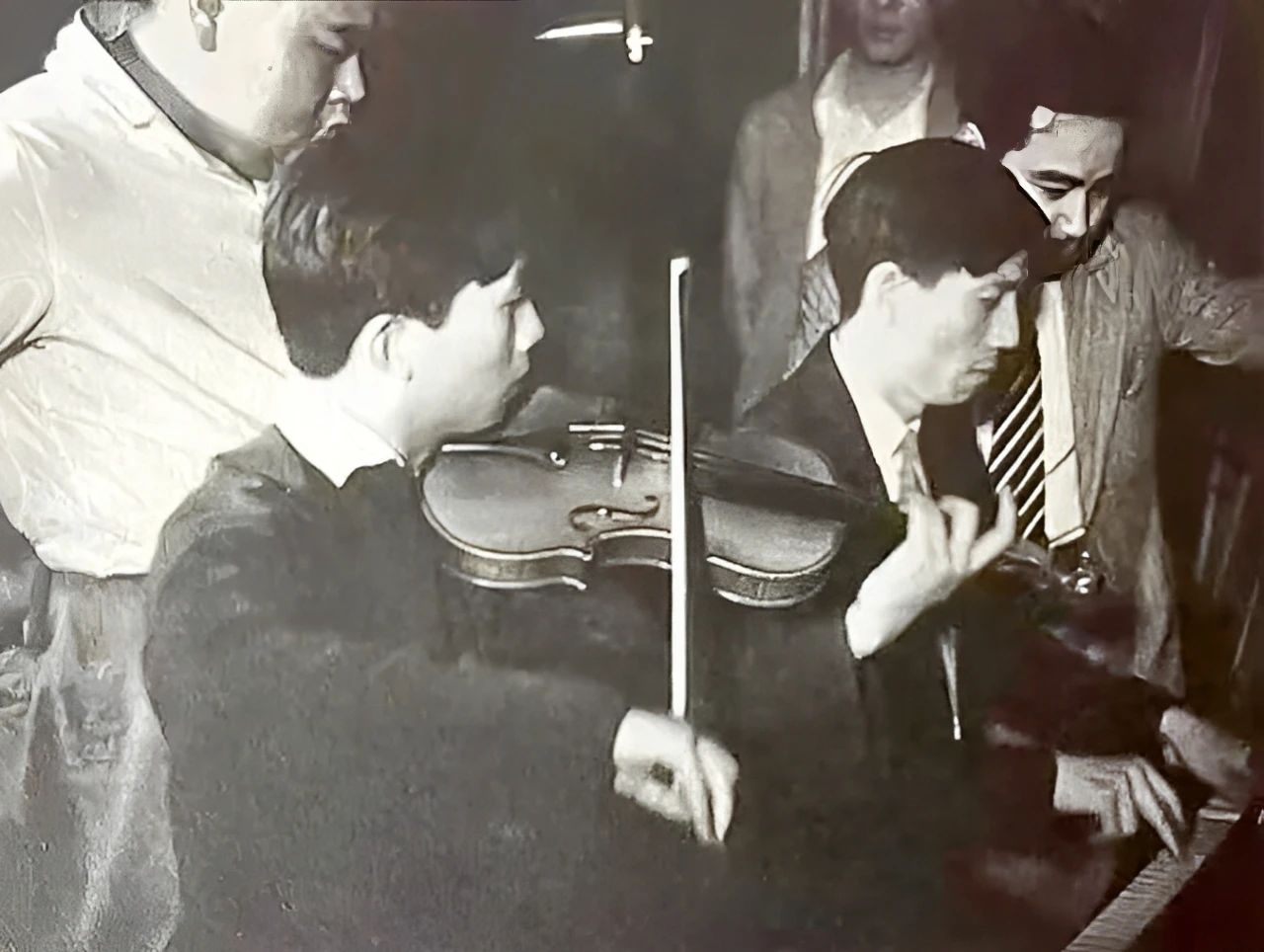

聂耳在拉小提琴 新华社发

《风云儿女》在金城大戏院公映后

“起来”“前进”的曲调

很快响彻整个上海,走向全国

当这首慷慨激昂的曲子在上海公共体育场唱响时

连原本来驱赶围观群众的武装警察

也为它久久停留、一起高唱

刘良模在上海公共体育场指挥群众歌咏

因为每一个有良知的中国人都明白:

中华民族到了最危险的时候

民族精神的觉醒

离不开文化运动的呼号与推动

在这样一个特殊的年代

无数风云儿女在上海风云际会

如国歌创作者田汉和聂耳、《黄河大合唱》作曲者冼星海等人

他们都有一个共同身份

左翼文化总同盟下的左翼音乐小组成员

聂耳(左二)与中国左翼戏剧家联盟

彼时的上海

中国共产党领导的左翼文化运动已开展了五年

左翼创作者们设法突破重重审查

用文学艺术点燃国民心中的烽火

以曲谱旋律探索民族命运的前路

时间拉回1930年2月16日

鲁迅先生在当天的日记中

写了一件看似平常的小事:

“午后同柔石雪峰出街饮咖啡”

这实则是左盟成立前

在公啡咖啡馆举行的最后一次会议

12位筹委会成员全部到会

1930年10月

中国左翼文化总同盟正式成立

在中国共产党的领导和推动下

革命文艺界实现了大联合

文人当以笔为刀剑投入抗争

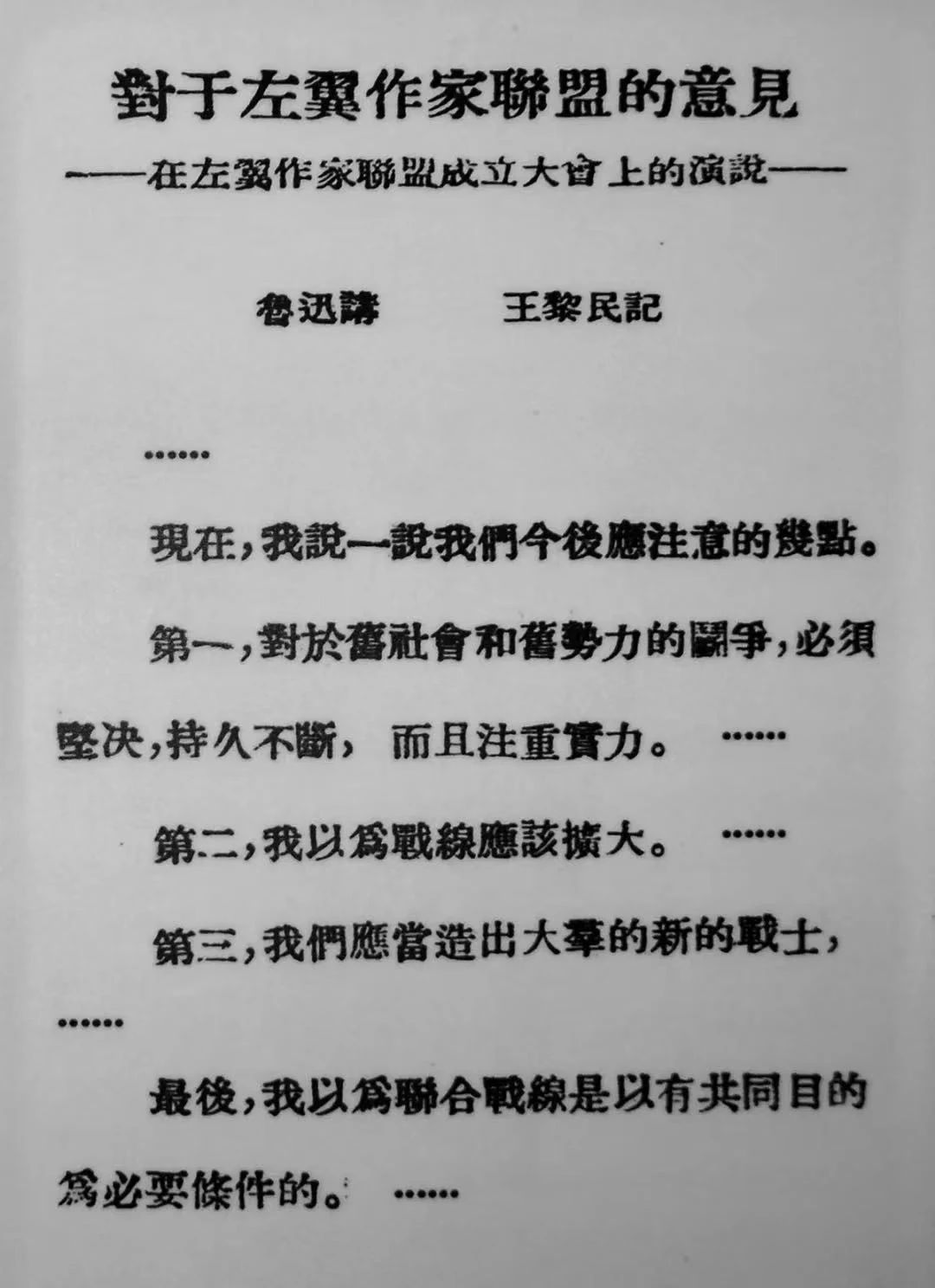

恰如鲁迅在《对于左翼作家联盟的意见》中所写:

“我们急于要造出大群的新的战士……”

“同时,在文学战线上的人还要‘韧’”

鲁迅所作《对左翼作家联盟的意见》

“韧”的、新的战士

正是当时左联斗士们的写照

在左联的推动下

上海等地出版了大量左翼刊物

将马克思主义思想进一步传播在中国大地

不仅如此

以夏衍为代表的左联等成员

还参加了上海电影工作

取得了明星、联华等几个大电影公司编剧方面的领导权

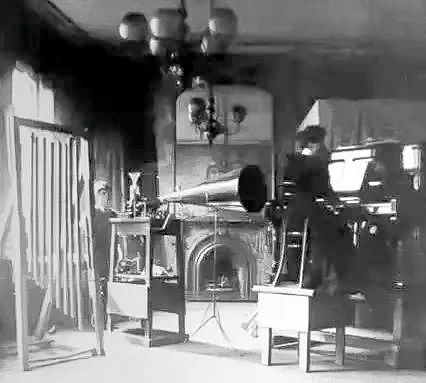

争取了百代唱片公司业务负责人任光

百代公司录音棚

《渔歌曲》《义勇军进行曲》等

让人心潮澎湃的抗日救亡歌曲

正是在这样的努力下

传遍全中国

1935年,是左翼文化运动值得铭记的一年

这一年,夏衍写完了《包身工》

这一年,《义勇军进行曲》《松花江上》等名曲诞生

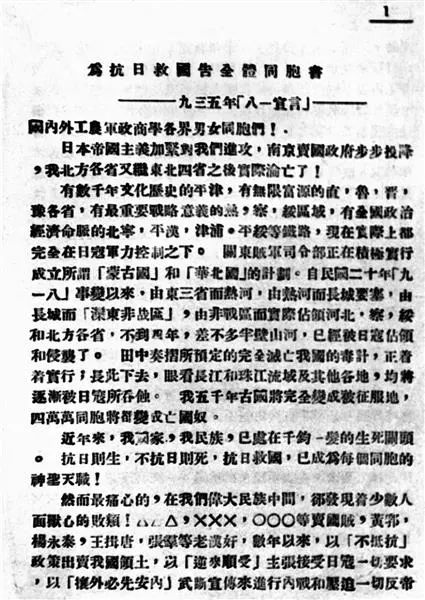

也是在这一年,中国共产党发表《八一宣言》,召开瓦窑堡会议

确立了建立抗日民族统一战线的新策略

中国共产党中央1935年发表的《八一宣言》。 新华社发

从这时起

左联的历史使命逐渐走向终结

但在左翼文化的土壤上

诞生的是“抗日救亡”文化热潮

无数中华儿女高唱爱国歌曲奔赴抗日一线

起来!起来!

二

1937年8月8日下午2时许

如今的上海文庙,当年的上海市民众教育馆

国民救亡歌咏协会成立

“大刀向鬼子们的头上砍去!”

上千群众激昂高歌,气势排山倒海

年轻的指挥者把指挥棒都舞断了

索性丢掉指挥棒

站到高处振臂指挥

国民救亡歌咏协会宣传团

一个月前的“卢沟桥事变”中

二十九军大刀队再立新功

《世界日报》以“二十九军大刀杀日贼”的大幅标题进行突出报道

消息传到上海

23岁的麦新激动不已、彻夜不眠

创作了不朽的时代战歌《大刀进行曲》

1933年3月,驻守喜峰口的第29军在罗文峪布防,长城抗战让大刀队名扬天下 新华社发

5天之后,淞沪会战打响

在大战尾声

谢晋元率孤军坚守四行仓库

2010年12月16日

“八百壮士”中的最后一人杨养正去世

灵堂上播放的不是哀乐

而是《大刀进行曲》

超越时间和地域

这段旋律象征着中华民族的不屈意志

与之相辉映

淞沪会战打响11天后

上海街头的卖报童们

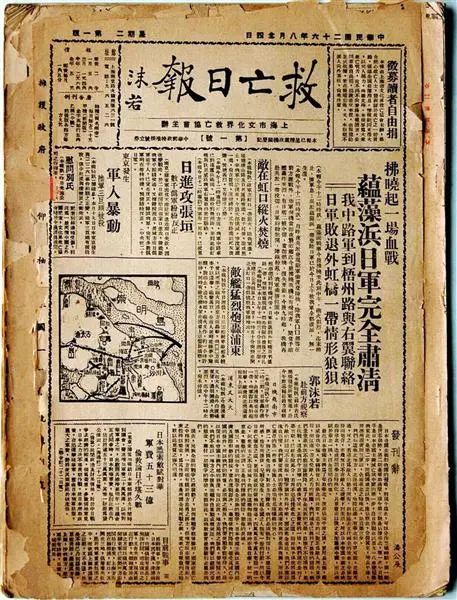

叫卖着一份名为《救亡日报》的报纸

《救亡日报》第一号 蒋迪雯 摄

一版头条报道了淞沪会战的激烈

版边印着“胜不可骄,败不可馁,牺牲到底,争取最后的胜利”

它诞生在上海的南京东路,由郭沫若主持创办,夏衍担任总编辑

上海的进步人士,胡愈之、邹韬奋、郑振铎……

都积极参与报纸的创办和写作

在《救亡日报》发表大量鼓舞人心的抗战文章

宋庆龄曾在报纸一版发表《国共合作之感言》

欢庆国共终于搁置分歧,通力合作

当时,为了躲避搜查,有读者会打暗语“买郭沫若”

摊主便心领神会拿出一份《救亡日报》

日寇占领苏州河一带后,《救亡日报》被迫转入地下

夏衍带领同仁在狭小黑暗的区域里奋战

从下午写至凌晨

上海彻底沦陷当天

夏衍悲愤写下《失去了太阳的都市——上海》

控诉日寇暴行

在战火纷飞的上海

报纸担起舆论宣传、信息流通之责

向普罗大众发出新的声音

《救亡日报》之外

茅盾和巴金办的《呐喊》

进行“和民族独立自由的神圣战争紧紧地配合起来的文化工作”

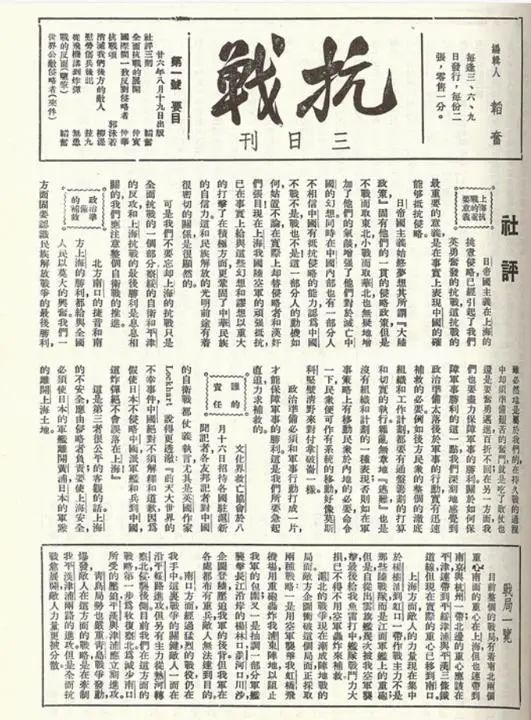

邹韬奋主办《抗战》三日刊

邹韬奋主办的《抗战》三日刊

刊登潘汉年、李公朴等人多篇文章

鼓舞动员全国人民——

前进!前进!

三

巨鹿路174号

彼时英法租界夹缝的“三不管”地带

1937年11月,上海沦陷

大批知识分子选择向西迁往祖国腹地

还有一些人以租界为掩护

在“孤岛”点燃抗日烽火

胡愈之等20多名知识分子正是在此集结,成立“复社”

复社者,复兴中华也

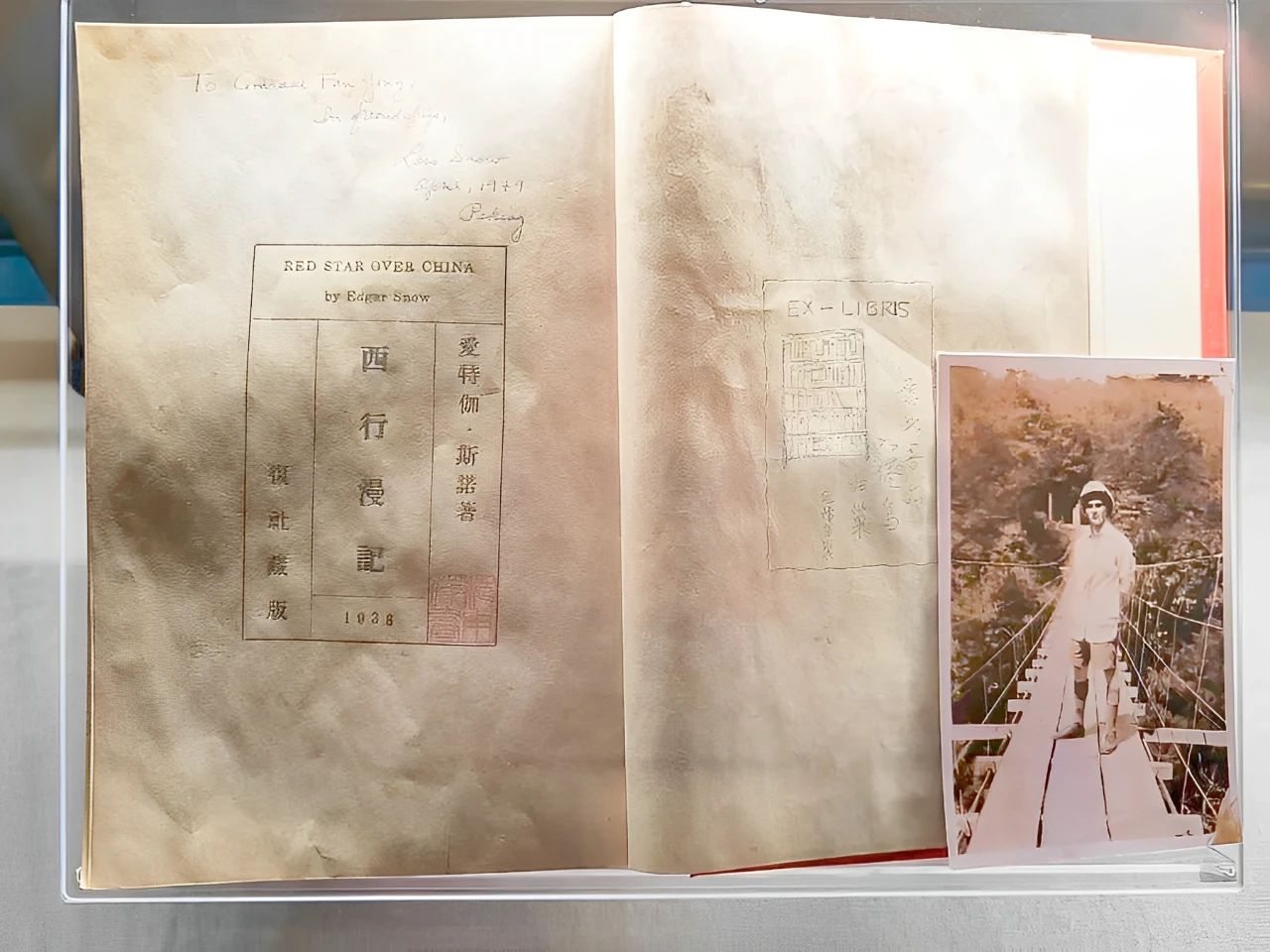

《资本论》《西行漫记》《鲁迅全集》

“孤岛”时期重要的三本出版物均由此出版

1939年复社出版的《西行漫记》,扉页为斯诺夫人签名

《西行漫记》一经问世便引起轰动

受其影响奔赴延安者不在少数

著名漫画家华君武当时在上海一家银行上班

毅然放弃“金饭碗”

历经三个月长途跋涉到达陕北

“是《西行漫记》给了我力量。”

面对日本人步步紧逼,局势天天恶化

坚定的爱国志士、时任沪江大学校长刘湛恩

多次拒绝日本人的拉拢

惨遭暴徒枪杀

面对危难,仍有人坚持留下

郑振铎就是其中之一

留在上海,是为了在另一个战场阻击日寇——

灭人之国,必先去其史

整个抗战期间

日本侵略者都在用各种方式

掐断中华文明数千年传承

“烧毁闸北几条街,一年半年就可恢复。”

曾任日本海军大将的盐泽幸一说:

“把商务印书馆、东方图书馆这个中国最重要文化机关焚毁了,它则永远不能恢复。”

1932年淞沪抗战期间,日军炸毁了商务印书馆

彼时江南大部沦陷

大量珍贵的善本古籍被侵略者掠夺

“书痴”“热烈的爱国者”郑振铎心急如焚

“为国家保存文化,如在战场上作战,只有向前,决无逃避。”

他联合光华大学校长张寿镛、暨南大学校长何炳松、商务印书馆元老张元济、中法大学教授张凤举

1940年1月

文献保存同志会在上海秘密成立

“民族文献、国家典籍为子子孙孙元气之所系,

为千百世祖先精灵之所寄。

若在我辈之时,目睹其沦失,而不为一援手,

后人其将如何怨怅乎!”

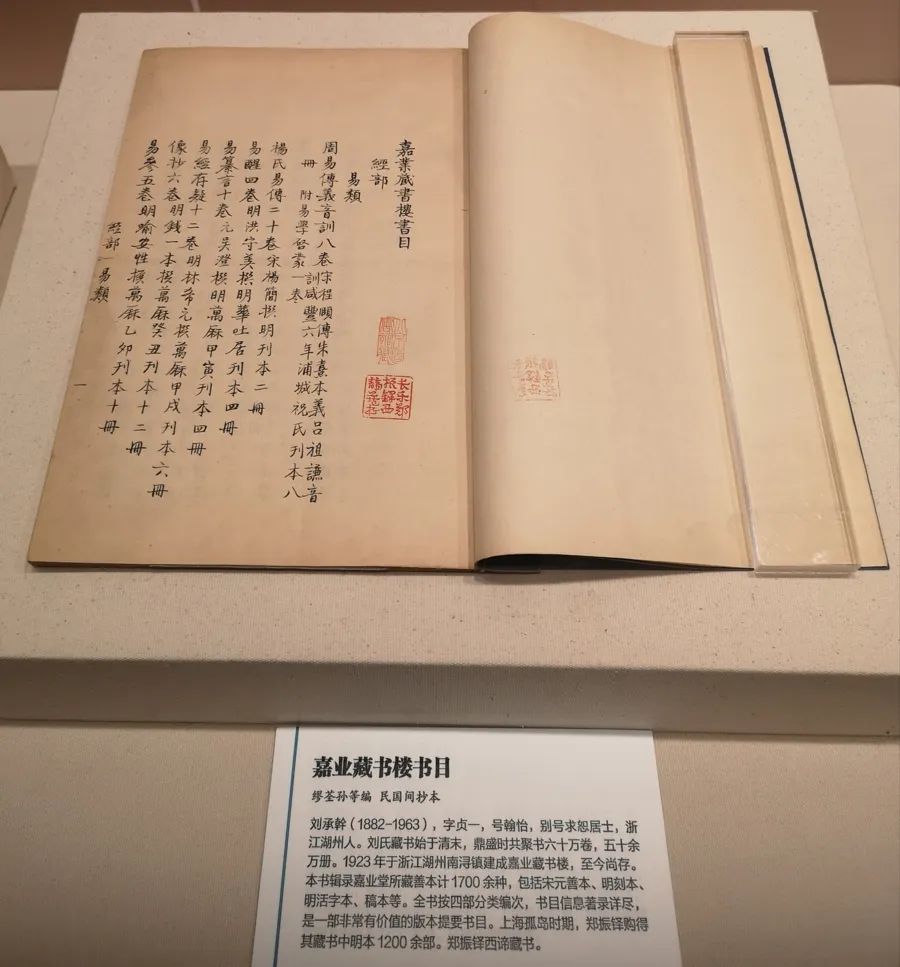

郑振铎从侵略者手中抢救下1200余部嘉业堂藏书

这是他们的庄严宣告

也是矢志不渝的目标

4864部、约4.8万册善本古籍

在不到两年时间由文献保存同志会收购

数量足以建起一个国家级图书馆

于绝境之中守护中华文明

存续文脉之根

起来!起来!

四

康定路528号,暨南大学旧址

郑振铎在这里给学生上了最后一课

康定路528号,郑振铎散文《最后一课》发生地

1941年12月,太平洋战争爆发

日军进占租界,上海彻底沦陷

对抗日活动的打压达到极致

许广平、陆圣泉、恽逸群、孔另境……

一大批进步文化人被捕,遭到敌人严刑拷打

郑振铎等被迫化名蛰居

黑云压城

昔日的文化中心成了枪口下的文化沙漠

可是啊

已经觉醒的中华民族

又怎会向侵略者屈服!

1942年1月,《时代》在上海复刊

介绍德黑兰、雅尔塔会议宣言、苏联卫国战争胜利等世界反法西斯战争消息,鼓舞中国军民

1942年12月,上海话剧界趁日本侵略者纪念“大东亚战争一周年”联合演出的机会

再次上演反帝题材话剧《怒吼吧!中国》

1944年5月,京剧《文天祥》在沪上演引起轰动

《申报》记载——

“观众内心共鸣,掌声如雷,热泪盈眶,不由你不感奋。”

在这“至暗时刻”

无数中国人依然奋战着、追寻着

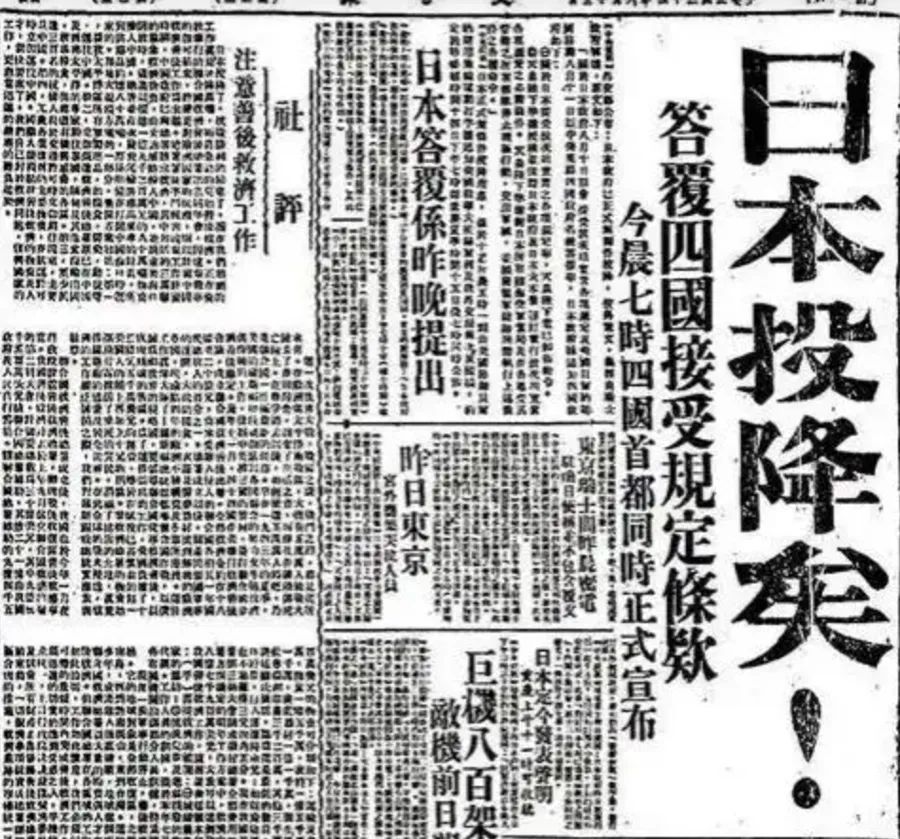

直至1945年8月15日

“日本投降矣!”

《大公报》用醒目的大字标题“日本投降矣!”报道了日本投降的消息

回顾抗战的历史

不仅是战争史

更是一部精神史

抗战的胜利

不仅是河山光复

更是人心光复、精神重塑

睡狮已醒

就再也没有什么力量能阻止中国人民前进的脚步

1944年11月,重庆《新民报》开始连载记者赵超构的亲身见闻《延安一月》

1944年6月,毛泽东(前左四)、朱德(前右五)等会见冲破国民党政府阻挠到延安访问的中外记者西北参观团成员爱泼斯坦、福尔曼、赵超构等 新华社发

不久之后,全中国、乃至全世界就会意识到

有一轮朝日正光芒四射喷薄欲出

积贫积弱的中华民族

即将以全新的面貌

屹立于世界的东方

前进!前进!前进!进!