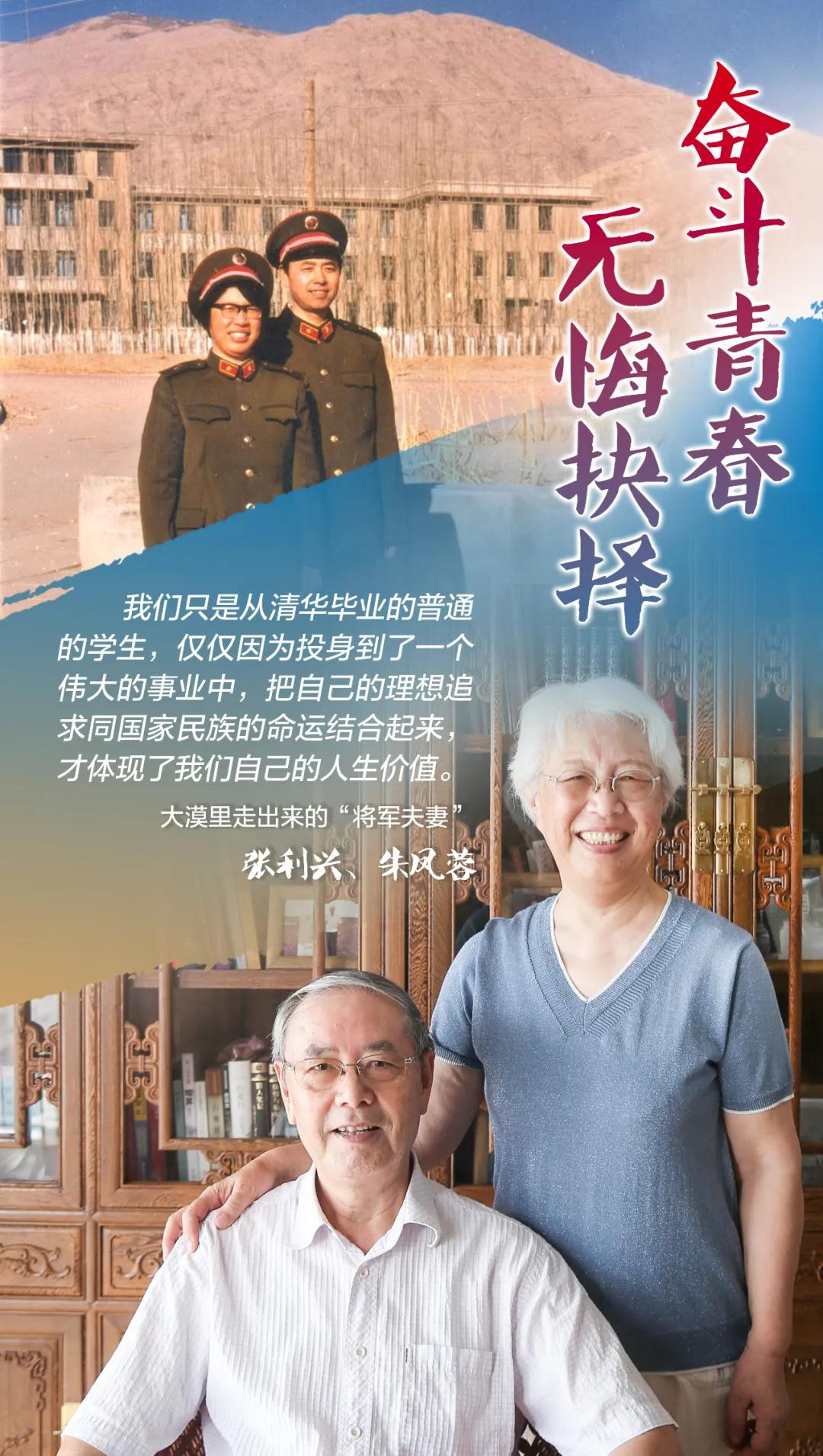

青春无悔,筑梦戈壁!这对“将军夫妻”矢志科技报国

1966年10月,一列闷罐车从北京出发,载着清华大学毕业生张利兴和几百位青年,向远方驶去。终点在哪里?张利兴并不确切知道。只知道,那是天山深处,一个地图上找寻不到的地方——马兰。

两年后,朱凤蓉从清华大学毕业,也来到这里。从此,他们在戈壁滩扎下根,成为新中国“两弹一星”事业的亲历者,成为大漠里走出来的“将军夫妻”。让我们一起,听张利兴和朱凤蓉忆起大漠戈壁的青春和爱情,唱起最动听的少年的歌。

带着一张合影,出发

1965年,毕业分配时,张利兴毫不犹豫地在志愿表里写下两行字:“希望到大西北,到祖国需要的地方去。”

1959年,张利兴参加高考,前几个志愿都与原子能相关。“读高中时就知道,原子能是国家需要,所以下决心要学尖端技术。”

不久,他收到清华大学工程物理系的录取通知书。大学第二年,清华筹建工程化学系,以加快核技术研究。

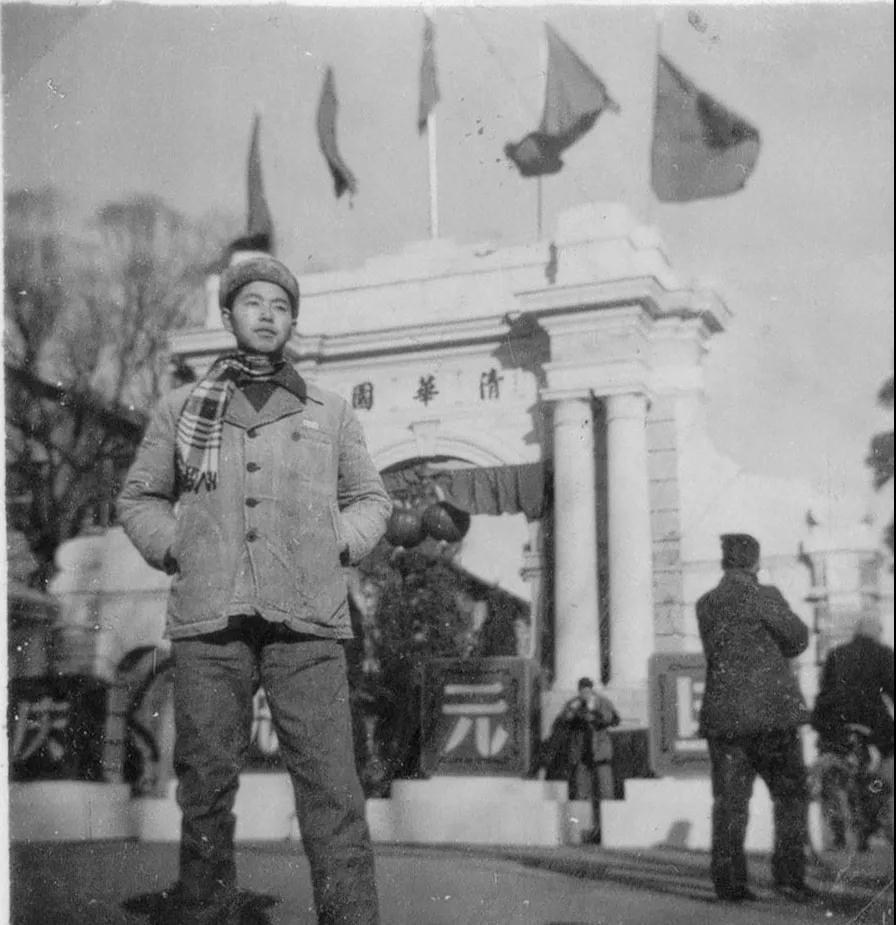

图片说明:1963年张利兴在二校门前

朱凤蓉是张利兴在上海吴淞中学的同班同学。因为高考成绩优异,被录入留苏预备部。一年后,中苏关系破裂,留苏不得不中断,她被选送到清华大学工程物理系。就这样,她比张利兴晚一年入学,又成了上下级同学。

朱凤蓉学的专业是同位素分离,那是工程物理系最保密的专业。

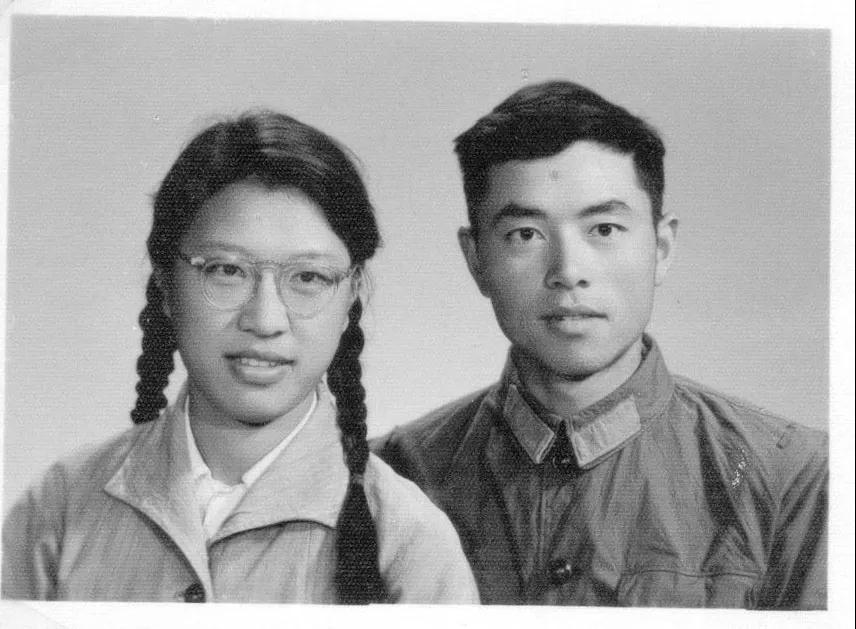

图片说明:1966年两人合影

离别的时刻到了。张利兴接到通知:新疆,21基地。21基地还有个好听的名字,马兰。张利兴并不知道21基地有多远,也不知道马兰是不是有马兰花。他唯一心心念念的是:带着一张合影,出发。

他鼓起勇气,找到还在学校做毕业设计的朱凤蓉。终于,一张合影,定格了两个年轻人淳朴的笑容,也定格了一辈子并肩战斗、携手奉献的人生。

每一天,都身处看不见的“刀山火海”

“荒凉。”时隔多年,想起初见红山,张利兴脱口而出的还是这两个字。

“除了造好的几排房子,什么都没有,房子里也是空的。”张利兴工作的红山,距离基地生活区马兰还有40公里,车要往山沟里一直开,开到几乎见不到人烟的地方。

1968年秋天,带着两箱书,朱凤蓉也来了。

这个上海姑娘原本可以留在北京工作,学校希望她留校当老师。但朱凤蓉有自己的打算:“学这个专业,就是因为国家需要,我想更好地发挥自己的作用,到一线做科研更适合我。”

建设初期的马兰基地,正是用人之时,核试验放射化学诊断急需朱凤蓉这样的专业人才。

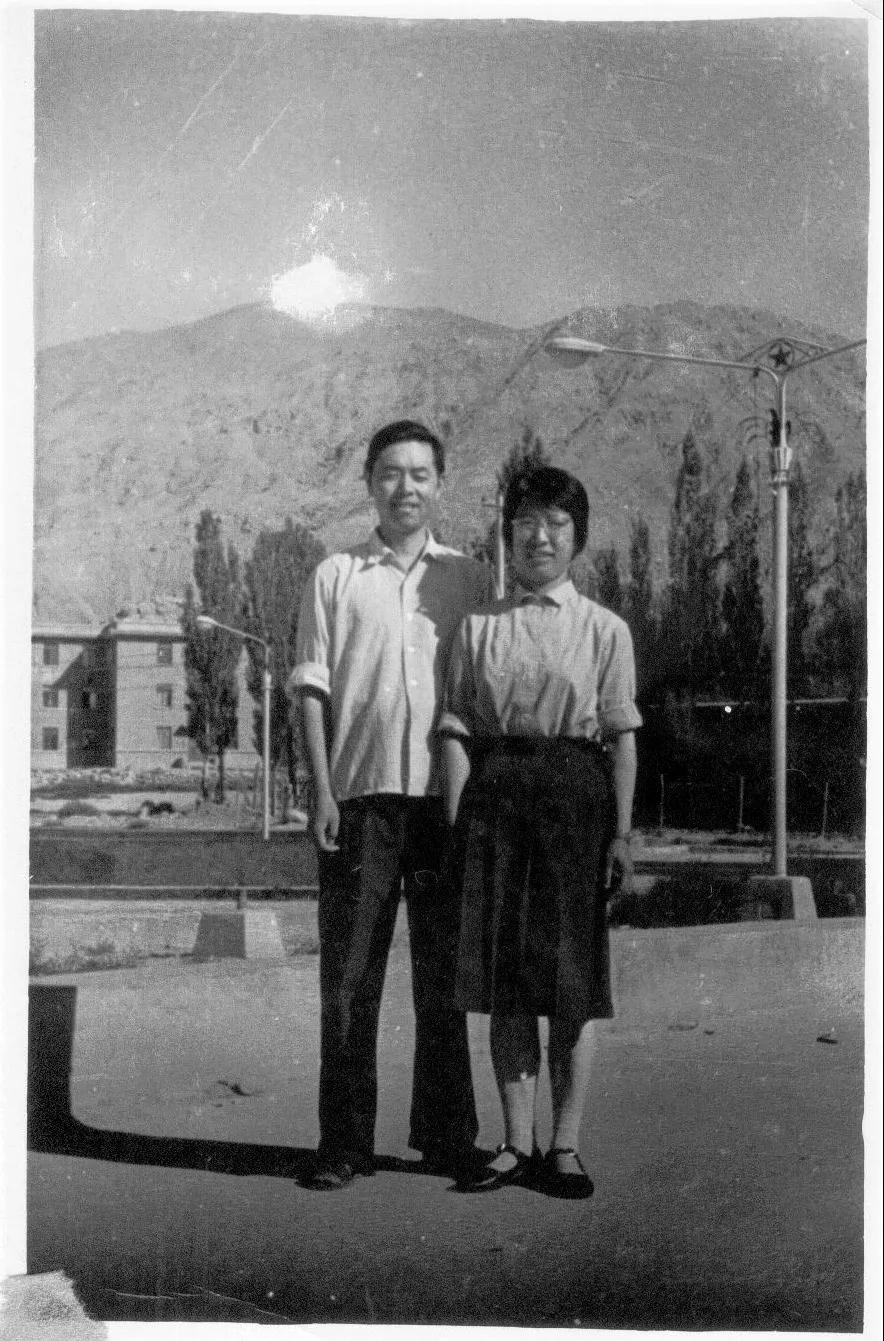

图片说明:70年代两人生活照

起爆后,飞行员驾着飞机穿进烟云,冒着生命危险也只能取回数量极少的样品。而朱凤蓉和同事们要用这极其珍贵的样品,在当时仅有的商用仪器上进行分析。为了将诊断精度提高一点,再提高一点,必须设计出更好的仪器和方法。大家为此日思夜想。

她自豪的是,研究碳粒离子源技术,成功地将检测灵敏度提高了几十倍,达到国际先进水平,使诊断核弹性能有了准确可靠的数据。

图片说明:1985年两人在研究所办公大楼前合影

“一套诊断方法的形成不是一次实现的,我们要做的,就是不断改进,做出一个个更好的‘秤’。”长时间近距离接触核爆样品,朱凤蓉也为此付出了健康的代价,白细胞一度降至2000,而正常人的白细胞不低于4000。

张利兴的工作重心则在地下核试验。1969年9月23日零时15分,一阵惊天动地的巨响后,地爆释放出的巨大能量,让试验区山体猛烈地摇晃起来——新中国第一次平洞地下核试验成功!

为了这一刻,张利兴所在的“地质水文研究室”默默工作了近5年。

“在马兰,每一天,都身处看不见的‘刀山火海’。”张利兴说,“我们这个事业,决定了我们就是在大漠奋力地拼搏,在戈壁默默地生活。干的是惊天动地的事,做的是隐姓埋名的人。”

从1958年6月组建中国核试验基地,到1996年9月中国签署《全面禁止核试验条约》,我国成功进行了45次核试验。朱凤蓉完整参与37次,张利兴参与29次。鉴于他们的突出贡献,两人先后被中央军委授予专业技术少将军衔。

“我还是从前那个少年,没有一丝丝改变”

1969年12月12日,两张单人床拼到一起,张利兴和朱凤蓉结婚了。

同事大姐拿来好看的枕套,借给新人摆一摆。暖壶买不到,战友送来一个。再到基地的军人服务社买些硬糖,战友们分一分,就算是结婚仪式。

图片说明:1977年8月一家三口合影

“红山的日子,也不是只有艰苦,也很美。”朱凤蓉记得,夏天的雨后,远处是洁白的雪山,身边是盛开的野花;还记得忙完任务后,沿着山沟小溪抓鱼的快乐。

其实,他们有太多机会可以离开。1980年,张利兴作为改革开放后第一批公派出国的访问学者,到国外进修。两年后,他毫不犹豫,仍旧回到戈壁。

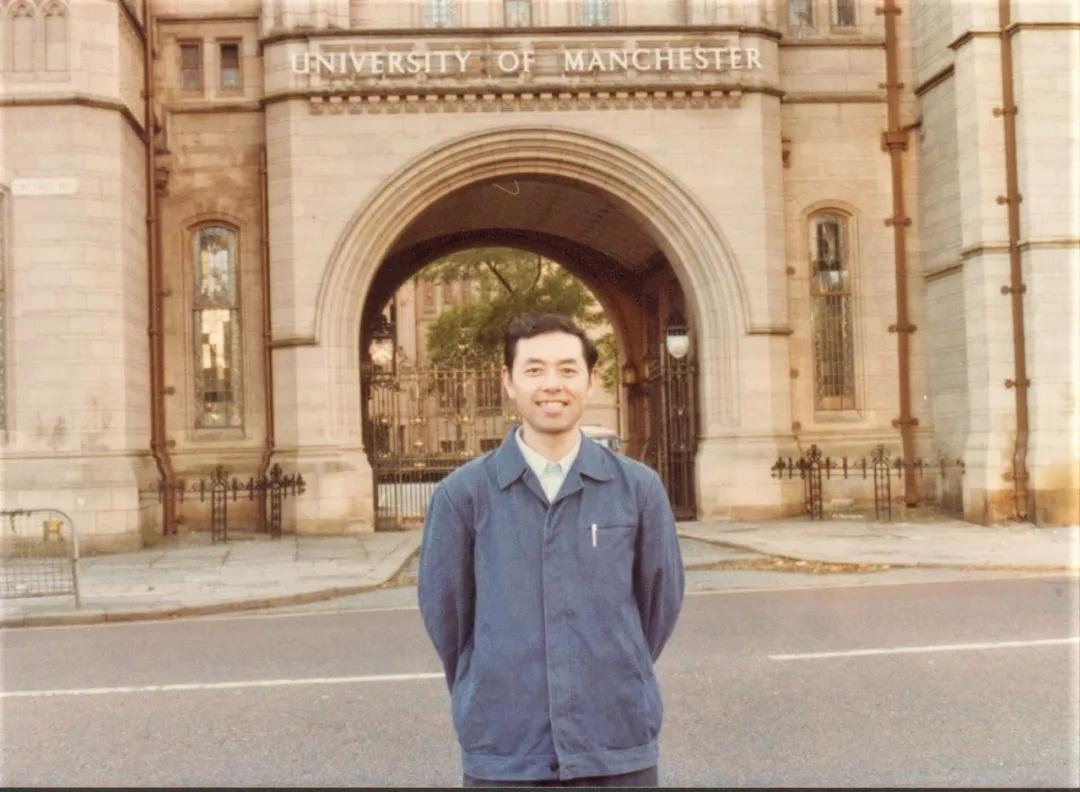

图片说明:张利兴在曼彻斯特大学进修

1990年,浦东开发开放热火朝天。母校老师力邀二人回上海,到清华在浦东设的点工作。夫妻俩婉言谢绝了老师的好意。

“我们只是从清华毕业的普通的学生,仅仅因为我们投身到了一个伟大的事业中,把自己的理想追求同国家民族的命运结合起来,才体现了我们自己的人生价值。”朱凤蓉说。

现在,爱唱歌的她和张利兴一起,加入了平均年龄超过74岁的清华大学上海校友会艺术团。

“我还是从前那个少年/没有一丝丝改变/时间只不过是考验/种在心中信念丝毫未减……”唱起《少年》,他们的眼睛里闪着光。

当歌声响起,耳畔吹来戈壁悠长的风,和着吴淞口的滔滔江声。