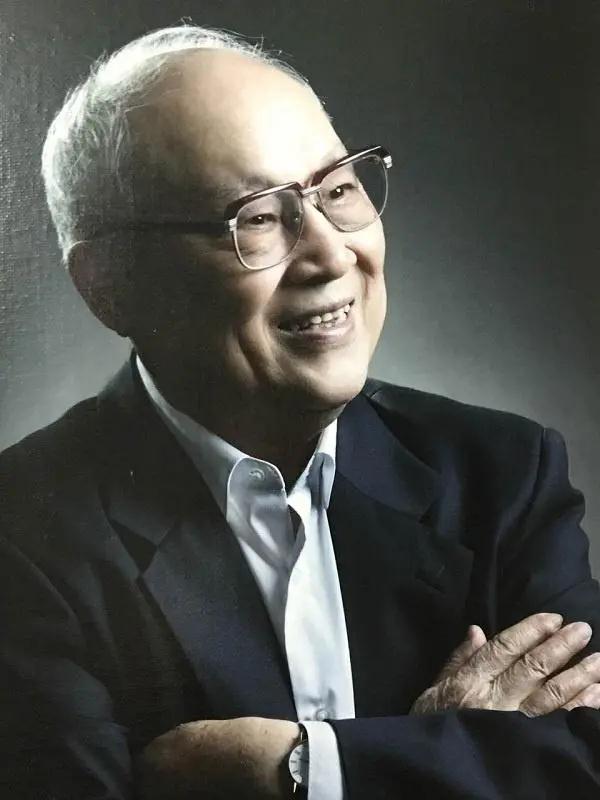

老兵永远跟党走 | 新四军老战士、《红旗颂》作曲者吕其明:为党和人民写一辈子的歌

吕其明说:“我1930年出生,1940年就参加了新四军。有很多朋友都这样问我,那时候是不是很有觉悟去抗日打鬼子。其实不完全是这样,我参加新四军主要是因为父亲是革命队伍中的一员,是他带着我们全家参加了革命。 ”

今年是中国共产党成立100周年,党中央决定,首次评选颁授“七一勋章”,隆重表彰一批为党和人民作出杰出贡献、创造宝贵精神财富的党员。经过初审、考察和审议研究,著名作曲家、退役军人吕其明入围“七一勋章”提名建议人选。

吕其明,男,汉族,1930年5月生,1945年9月入党,安徽无为人,上海电影制片厂艺术委员会原副主任。1940年5月参加新四军,抗日战争和解放战争期间在部队文工团从事音乐工作。他是新中国培养的第一批交响乐作曲家,著名电影音乐作曲家,一生坚持歌颂党、歌颂祖国、歌颂劳动人民,70年来先后为《铁道游击队》《焦裕禄》《雷雨》等200多部(集)影视剧作曲,创作《红旗颂》《使命》等10余部大中型交响乐作品,300多首歌曲,《弹起我心爱的土琵琶》等歌曲广为传唱。他曾荣获“全国离退休干部先进个人”等称号和“中国音乐金钟奖终身成就奖”。

学而不已,痴情为人民创作

1930年出生,1940年就参加了新四军。9年时光,吕其明从一个10岁的孩童成长为一个有理想有信念的革命青年。吕其明11岁时,父亲将一把名为“掌心雷”的小巧精致的德国手枪送给他,鼓励他英勇斗争;15岁时,他在党旗下庄严宣誓,成为了战争年代为数不多的青年共产党员;17岁时,他已经成了“老兵”带着一个营的新兵走上了前线。吕其明的父亲吕惠生是一位革命烈士,在抗日战争的烽火中为国捐躯。

从参加革命到新中国诞生,整整9年,吕其明从一个10岁的孩童成长为一个有理想有信念的革命青年。吕其明11岁时,父亲将一把名为“掌心雷”的小巧精致的德国手枪送给他,鼓励他英勇斗争;15岁时,他在党旗下庄严宣誓,成为了战争年代为数不多的青年共产党员;17岁时,他已经成了“老兵”带着一个营的新兵走上了前线。

吕其明对音乐产生喜爱、受到启蒙,也是在这段抗日战争的日子里。

那是1942年的春夏之交,大音乐家贺绿汀从上海来到淮南抗日根据地开展音乐指导工作。一个皓月当空的晚上,贺绿汀在树下练小提琴,发现不远处坐着一个孩子,正在全神贯注地聆听他拉贝多芬的《小步舞曲》。“原来世界上还有这么美妙的音乐! ”一曲终了,吕其明还沉浸在迷醉的状态中。贺绿汀走过来亲切地问,你叫什么名字啊,多大了?他一一作了回答。当贺绿汀知道他只有小小的年纪时,便对他说:“你让父亲想办法为你买一把小提琴吧,你现正是学琴的好时候。”“可以说从那个时候起,我就得了小提琴的相思病。”相隔67年,吕其明还清楚地记得当时的那一幕。

从九年战火中且歌且行的难忘经历里,他学到了很多,其中有两条最重要的思想:第一,文艺要为人民服务,为社会主义服务;第二,文艺工作者要深入生活,生活是创作的源泉。这两条思想早已渗透进他血液,不断生根发芽。

新中国成立后,吕其明从部队转业,分配到上海电影制片厂任小提琴演员。每当演奏别人的曲子时,他都梦想着有一天自己也能作曲。军人出身的吕其明,有着战胜一切的意志,他从那时开始苦下功夫。在不脱产的情况下,他坚持去上海音乐学院学习了五年作曲,系统地学完了作曲系本科的全部专业课程。除工作之外,他四处拜师学艺,几乎把时间和精力都放在钻研音乐理论和中外音乐作品上。

在创作方面,他的态度极其严肃认真。在为电影《铁道游击队》写插曲时,有人提议配乐应该学苏联影片用西洋乐器。一向温和的吕其明严肃地指出:“我在抗日战争、解放战争中,看过很多游击队员,他们身穿便衣,头扎白毛巾,是普通百姓。因此,绝不能把那种洋腔洋调强加在这些人身上,依我看,要让他们弹土琵琶,才合情合理。”大家听后觉得很有道理,一致赞成。不仅如此,在创作中吕其明还始终坚持“下生活”。有一年,当接到为纪录片《大庆战歌》的配乐任务后,他二话没说买了火车票,就踏上了东北的土地,来到了冰天雪地的大庆,与石油工人们同吃同住,冒着零下30多度的严寒体验生活。为给纪录片《鞍钢在建设中》配乐,他又在鞍钢生活了近两个月,在厂房里体验生活,访问劳模。

初心不改,矢志不渝无私奉献

吕其明时刻牢记自己的第一身份是共产党员,第一职责是为党工作。多年前,南京雨花台烈士纪念馆的领导来上海,请他为雨花台烈士纪念馆谱曲,他毫不犹豫接受了“任务”。但他与馆方约法三章:一不取报酬、二不住高级宾馆、三不见媒体也不宣传,以一个普通党员和文艺工作者的身份,前往纪念馆瞻仰学习,寻找创作灵感。回到上海,他每天伏案十几个小时,历时半年,写下了长达60分钟、分为15个乐章的管弦乐组曲《雨花祭》。“我是烈士的后代,理应承担这份工作。”吕其明这样说道。在他的感染下,录音工作结束后,上海交响乐团的同志们也将应得的4万元全部捐赠给了雨花台烈士陵园。之后,他又义不容辞地创作了《龙华祭》,献给为解放上海而牺牲的烈士们。

这么多年来,他的代表作《红旗颂》在许多重要场合被无数次地演奏,有人便建议他收取版权费。吕其明经常笑着回答:“我是新四军小战士出身,是共产党把我养大的,就好比爹娘要用我的东西,我会管他们要钱吗?”身为《红旗颂》的作者,他也从未主动参加过任何争金夺银的评奖。

离而不休,笔耕不辍持之奋斗

离休后的吕其明,行程万里,跑遍祖国的大江南北,义务为海陆空部队写了近30首军旅歌曲。年逾古稀的吕其明为了创作交响组曲《使命》,大量阅读和观看了党的历史资料和珍贵影像。有段时间,他的腰椎动了手术,住进了医院。但他依然笔耕不辍,在医院的病床上继续创作。

经过四年的日日夜夜,作品从大框架到细枝末节终于酝酿成熟。此时正值党的十八大即将召开,吕其明也到了耄耋之年,感到越来越力不从心,但却始终没有放弃。他邀请作曲家陈新光合作,加班加点全力以赴,用29天的奋力拼搏,完成了该作品的初稿,并在十八大召开之际隆重推出。

去年3月,在全国上下抗击新冠肺炎疫情期间,吕其明不断看到“白衣战士”冲上抗疫一线的感人事迹,多年珍藏于心的题材又跃动起来。他以电影《白求恩大夫》原创音乐为素材,创作了单乐章的随想曲《白求恩在晋察冀》。尽管这部作品只有短短的17分钟,但吕其明反复修改不计其数,期间还主动召开专家讨论会。

在一个月前举行的上海爱乐乐团红色经典交响音乐会上,回响着吕其明的代表作《红旗颂》《铁道游击队》,以及他在90岁高龄时创作的随想曲《白求恩在晋察冀》和弦乐合奏《祭》。“回想这70年,其实我只是做了一件最重要的事,那就是践行着我的入党誓言和承诺,传承着我的红色基因,全心全意为党为祖国人民服务,用音乐歌颂党、歌颂祖国、歌颂人民、歌颂中国革命的伟大胜利。”吕其明的发言掷地有声,他表示自己将一如既往不忘初心、牢记使命,继续为党为人民写作。

情系南西,扎根社区发挥余热

吕其明长期居住在静安区南京西路街道,为社区和谐发展做出了努力和贡献。自离休后,他经常关心社区文化自治团队和社区老年大学,参与福民南西艺术季,并积极做出帮助指导。近年来,他还为新春音乐会录制了视频,分享他创作《红旗颂》背后的故事及多年来的心路历程,并为大家送上祝福。

今年年初,在得知习近平总书记给上海市新四军历史研究会百岁老战士们回信后,作为一名曾经的新四军战士,吕其明分外激动,特意写下《回信有感》,表达了一位老一辈文艺工作者的初心与坚守。“我亲眼见证了祖国的富强和人民的富裕,现在的生活、医疗、居住条件比以往任何时候都要好,我衷心向党和政府,向总书记表达感谢。”他表示会继续做一名有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者,继续为中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的努力。