这位退役军人的家书,传递温暖思念,更透着牺牲和奉献!

世界上最近的距离,不是时时在一起,而是无论何处,都在彼此牵挂……早年参军的王如勇在六年多的时间里与相隔千里的妻子用100多封家书记录各自生活的甜酸苦辣,传递着绵绵不断的思念之情。

王如勇和妻子是高中同学,高中毕业后王如勇参军去了部队,妻子回村里当了小学民办教师。从恋爱到结婚到妻子随军前,六年多时间,他俩天各一方,分居两地。“那时除了探亲,书信是维系我们的唯一方式。我们记不清多少次搬家,但非常庆幸的是,100多封我们之间的书信始终没有丢弃。”王如勇介绍道。

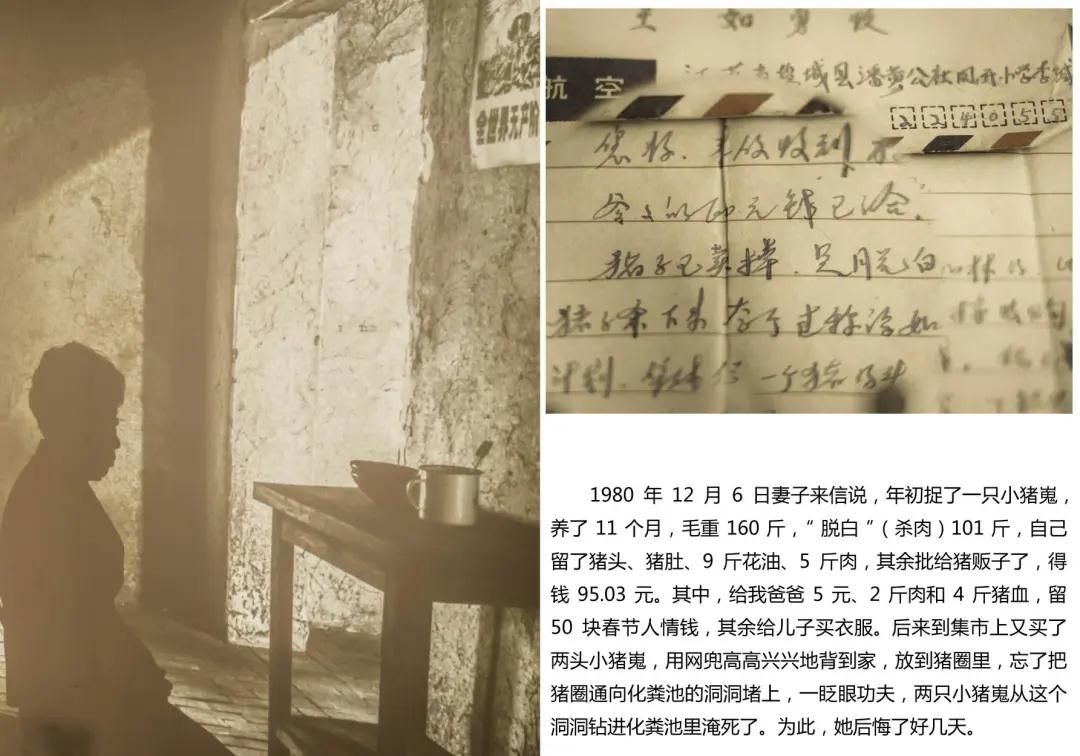

1979年1月18日,他俩在部队结了婚,婚礼非常简朴。这段时间是两人独立生活的开始,也是最困难的日子:妻子一人在家,既要带孩子,又要去学校上课,还要耕种三亩多责任田,其艰苦程度可想而知。

1981年6月13日,妻子在信中这样写道:今年的麦子收起来了,大麦收了300斤,小麦收了40斤,蚕豆收了100斤;黄豆和玉米叶点种下去了。这几天忙得只能吃两顿饭,累得夜里睡觉腿抽筋。

她在信中还说了一件趣事,有天晚上,她借着月光用钉耙翻地,四周下起了浓雾,一只大甲鱼从河里爬到田旮旯产卵,在朦胧的月光下,她开始以为是一滩牛粪,一钉耙下去,原来是只大甲鱼。抓回家烧了一大面盆,爸爸和弟弟美餐了一顿。

还有一次,妻子在信里记录了孩子看病时的艰辛。当时,孩子傍晚发了烧,吃了小儿退热片后稍微退了一点,但很快体温又上去了。无奈,只能不停地用冷毛巾敷在孩子的头上,把小孩抱在怀里在屋里来回走动。到了天快亮的时候,妻子找人弄来了一条小船,一竿子一竿子撑了十几里水路,将孩子送到县城医院排队就诊。等到医生开好处方,开始给孩子吊水,已经是中午11点了。

如今,王如勇梳理这些发黄的书信时,常常掩卷长时间沉思,“那个时候,我俩是多么向往城里人的那种团圆的小家庭生活呀!”当后来他在部队作报告,到单位讲课,总是讲到这样一个观点,就是解放军的牺牲岂止在战场,和平时期与爱人分居两地,本身就是牺牲和奉献。