铭记 · 戎光 | 抗战主题征文中的家国记忆

为铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,近日,来自宝山区高境镇逸景佳苑居民区的管苏清与胡兰在高境镇抗战主题征文活动中,纷纷用饱含深情的文字传递爱国精神,串联起奋起抗争的血脉记忆,坚定矢志报国的信念。

以赤诚笔墨

书写军装里的家国情怀

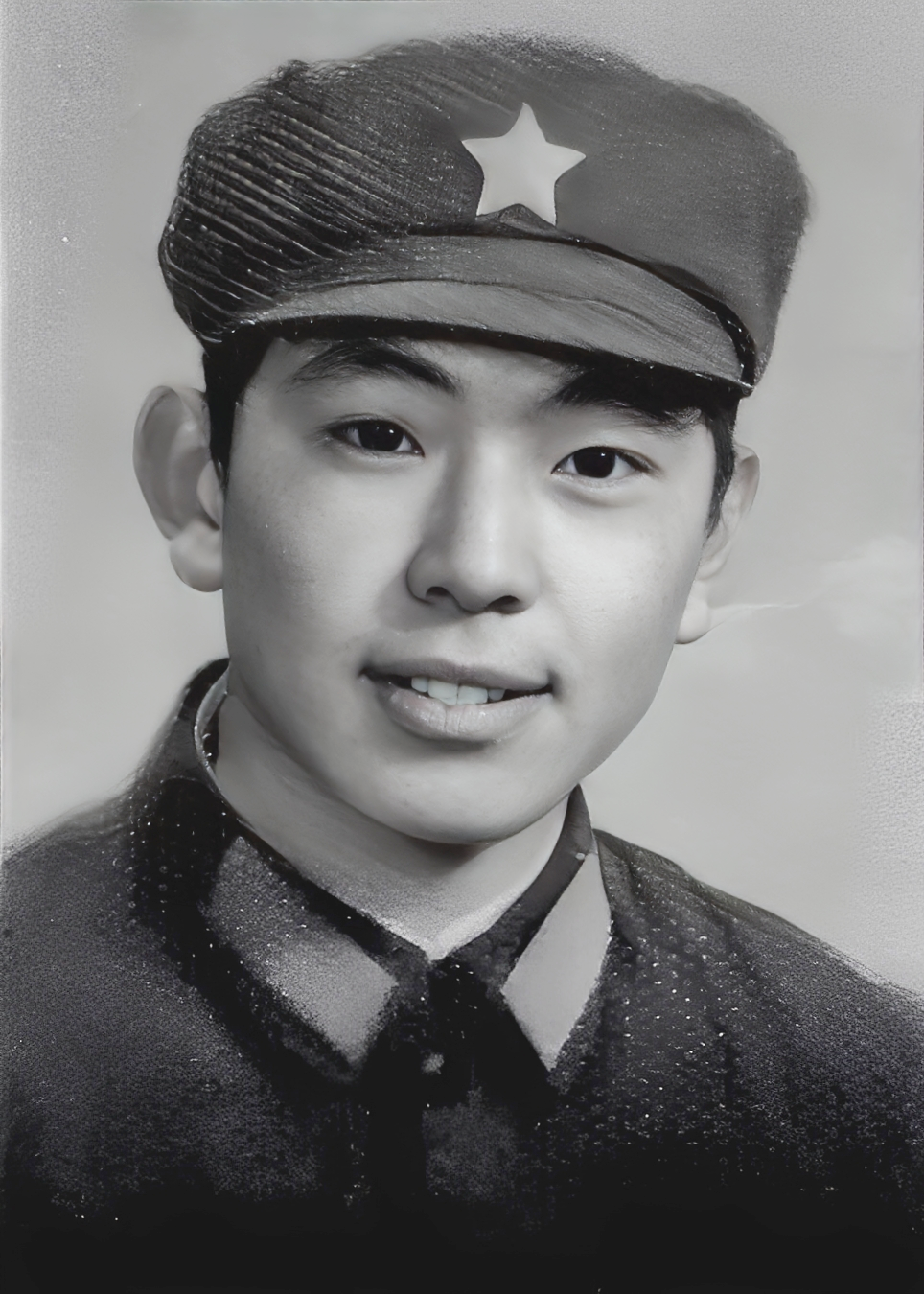

作为一名老兵,管苏清自幼便对军装满怀向往。他以个人成长与家族变迁为脉络,将散落的红色记忆与自己的军旅生涯紧密串联,勾勒出一段与军装相伴的岁月。

军装融入血脉中

管苏清

“烽火连天云如墨,热血染遍祖国河”,每年的9月3日,对我家来说特别重要。我从未见过的亲叔叔管同生,新四军战士,至今不知他在何地殉国,唯有革命烈士证,留在故乡亲人的手中,留下永远的思念……

故乡盐城,城市标志是新四军骑兵铜像,年轻英武的新四军战士身背大刀,手握缰绳,骑在高扬前蹄的战马上,面向敌阵昂首向前。一座城,为此有了灵魂。叔叔1941年1月初参军,部队急需兵源,二十出头的叔叔毅然扛起了钢枪,走向了枪林弹雨。遗憾的是,家中没有留下叔叔一张照片。儿时曾问过父亲,叔叔长什么样?父亲回忆说:个头一米七几,长方脸,五官正,眼有神,很精干,穿军装像“白袍小将”赵子龙,真精神!

儿时我就喜欢军装,长大后想当一名军人。1981年10月,终于实现了夙愿。投笔从戎32年兵,穿过5种军装,最激动的是穿上佩戴红领章和五角星帽徽的六五式军装。那天早饭后,班长从连部拎回一个袋子,马上宣布集合。他激昂地发表了十分钟演说:“一会儿把领章和帽徽发给你们,抓紧装钉在帽子和衣领上,下午团长来开大会,从今天起你们就是一名真正的兵!”

领章、帽徽红彤彤的,十分吸引人眼球。六五式军装上的“三点红”庄严而亲切,像和煦的朝阳,一瞬间让人身上的阳刚之气帅翻天。拿到帽徽、领章后,新兵们象过节一样,翻出了洗的干干净净的冬装,打开针钱包,穿针引线,一针一针笨拙地缝着领章,嘴里时不时发出“嘶嘶”的声音,那是被针尖扎到了手指头。一个个脸上泛着青春的红光,也不知道扎了多少针才完活。大功告成,迫不及待地把帽子戴好,把军装穿上,再也不愿脱下来。

每天穿着没有任何标识的军装不能算是军装,穿在身上总是感觉别扭,随时告诉别人“我是新兵”。新兵,就意味着是一个傻乎乎的“新兵蛋子”。现在,崭新的军装配上领章和帽徽,衬着红红的脸蛋,心里面要多美有多美,狠不得马上照两张照片给家里寄去。午饭,新兵们穿着新军装显得长大了,士气异常高涨,饭前一首歌,个个像大公鸡昂起脖子,唱得搅翻天,要掀掉饭堂屋顶似的。连长、排长和班长满脸灿烂,这些兵终于成了型。

新兵下连,我分到团属高机枪排。没几天,又一个激动人心的时刻到来了,排长通知要给新兵举行授枪仪式。一排钢枪,闪着烤蓝光,神秘而钩魂。“武器是军人的第二生命,接过钢枪,就意味着肩负起神圣的使命,随时为祖国和人民奉献一切。人在枪在,人不在枪也要在!”高个子排长虽是苏州人,嗓门却炸人耳膜。每一把枪上都有一个专属编号,我的自动步枪编号为:00608727。后来我调到团部警卫班,又配了一把五四式手枪,精致、小巧、威猛,编号是:8256339。对军人来说,枪不只是武器,还是一起拼命的兄弟,是拥有情感的战友。

“翻江倒海大潮起,水漫金山浪涌来”。身为军人,演习视同打仗。每年在东海夏练三伏,有次遇上了五十年未见的风暴大潮,演习指挥部一片忙碌。我身为演习综合指挥组组长,那么多登陆舰、两栖装甲车、飞机、大炮,还有众多将士,都在等着我们最后的判断:演习是否如期举行。风暴潮水位振动幅度可达五六米,来势猛、速度快、强度大、破坏力强。这次演习,全军关注。无码头条件下重装备如何卸载登陆?每一名参与演习的官兵担子重。穿高帮作战靴踏上舰艇甲板,脚底冒青烟。迷彩作训服盐渍斑斓,一月不到,我体重下降十多斤,晒得黑不溜秋。三天三夜,海水退潮,演习如期展开。我也尝尽了“责任”重如山的滋味,这身军装分量太重了!

“男儿身躯筑城墙,巾帼亦写大风歌”。回头看,1945年全世界的人们得到了和平,可惜八十年后,人们又看到了传统安全威胁的回归。军装不只是身份的象征,还意味着热血、忠诚和荣光。中国军人戎装在身,就像土烧成陶,永远不会回到土的状态。既便破成碎片,每一个颗粒依然坚硬,散发着特殊的光彩。

在管苏清心中,军装从不是简单的身份标识,更装着军人的热血、忠诚与使命荣光。他常说,中国军人一旦穿上这身戎装,就如同泥土被精心烧制为陶器,再也不会变回最初的泥土;即便历经风雨破碎成片,每一颗陶土颗粒依旧坚硬,始终散发着独特的光芒。而这份坚硬的背后,是军人对国家的赤诚、对使命的坚守,更是军装所承载的、代代相传的家国情怀。

用温情讲述

让红色记忆传承

胡兰则以祖母的视角写下《对孙子讲那过去的事情》,将个人家庭的温情叙事与民族的红色记忆紧密相连,字里行间满是对历史的敬畏与对后代的期许。

对孙子讲那过去的事情

胡兰

在抗战胜利80周年之际,我给12岁的孙子讲了四行仓库的故事:激战中,日军头顶铁板、身背炸药准备炸仓库,一名中国士兵不怕牺牲,手持炸药包从楼中一跃而下,与敌人同归于尽。孙子听得目瞪口呆,吵着要去参观。

周日上午,我带着孙子顶着烈日前往四行仓库。它位于苏州河北岸、西藏路桥西北角,是一座钢筋混凝土结构的六层大厦,虽有些破旧,但质量甚好,坚固厚实。

走进纪念馆,满目疮痍的“四行西墙”首先映入眼帘,墙体上布满枪眼弹点和炮击造成的大面积破损。80多年前的痕迹被清晰保留,这些斑斑驳驳的印痕见证了中国军队将士抗击日本侵略者的勇气和决心,是无声的证人。

我们来到八百壮士的英勇抗日事迹陈列室,我耐心地给孙子讲解一幅幅珍贵的历史照片、一件件烈士遗物、一个个杀敌场景和一段段影像资料,它们生动真实地展现了淞沪会战的历史全貌以及抗日将士反抗日军侵略的壮烈情景。

我们还坐在荧屏前观看录像,了解到1937年10月26日,奉命据守负责掩护主力部队撤退的中国守军第88师下属一团中校团副谢晋元临危受命,坚守四行仓库,他率领第一营奋勇杀敌,打退日军10多次疯狂进攻。谢将军为迷惑敌人,对外宣称共有800个壮士,其实只有400多人。他们个个都是铁血英雄,知道自己是背水一战,仍冒着拼死的决心与强悍的日军进行殊死搏杀。

苏州河北岸激战之时,南岸英租界里的市民拥挤在大堤后声援和支持将士们。28日晚,14岁的少女杨惠敏在内衣外包裹一面大旗,穿上童子军制服,冒着日军的炮火渡过苏州河,匍匐爬到四行仓库东侧,20多名中国军人为其掩护。翌日拂晓,壮士们站在四行仓库的平台上,庄严地向缓缓升起的旗子敬礼。激战四昼夜后,守军接到撤离命令才安全撤离,以牺牲10多人、负伤30多人的代价,击毙日军200多人,沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰。

崭新的陈列室里,一座栩栩如生的战场模型,通过雕像、全息影像等艺术与高科技结合手段,生动还原了那段悲壮的战斗。

孙子仔细地观看了纪念馆里的每一件展品,我特意寻找与给孙子讲的那个与日军同归于尽故事有关的塑像和照片,并慢慢为他讲解。

微信上有人发帖说四行仓库是国军打的,不值得宣传,但参观纪念馆后,我和孙子被深深震撼了。顾炎武有言:“国家兴亡,匹夫有责。”抗击侵略者是每个中国人的责任,希望更多的孩子去参观四行仓库,让英雄的事迹教育鼓舞更多的国人,尤其是孩子,了解我们民族的苦难史,方能激起国人的爱国之情。

文章中,她没有刻意说教,而是从给12岁孙子讲四行仓库烈士故事的日常场景切入,用中国士兵抱炸药包同归于尽等的细节,勾起读者的情感共鸣,也让红色故事有了更鲜活的质感。

管苏清与胡兰,一位以笔墨追溯红色血脉,一位用真情传承红色基因。两人用最朴实的文字,将这些承载着精神力量的故事记录下来、传播开来。这不仅是个人与时代同频共振的荣耀印记,更是社区文化底蕴的生动体现。