闵行 | 一份珍藏了五十六年的红色记忆

“杨阿姨,绣画帮您用镜框裱好了,我们帮您挂起来好伐。”

家住梅陇镇银河新都的退役老兵杨有娣今年83岁,1962年正式入伍,是一位为救治伤员冲锋在前的白衣女战士。1968年,杨有娣接到紧急支援越南任务,积极主动奔赴第一线。杨有娣救护过很多人,然而印象最深的,依然是作为战地护士救护伤员的经历。

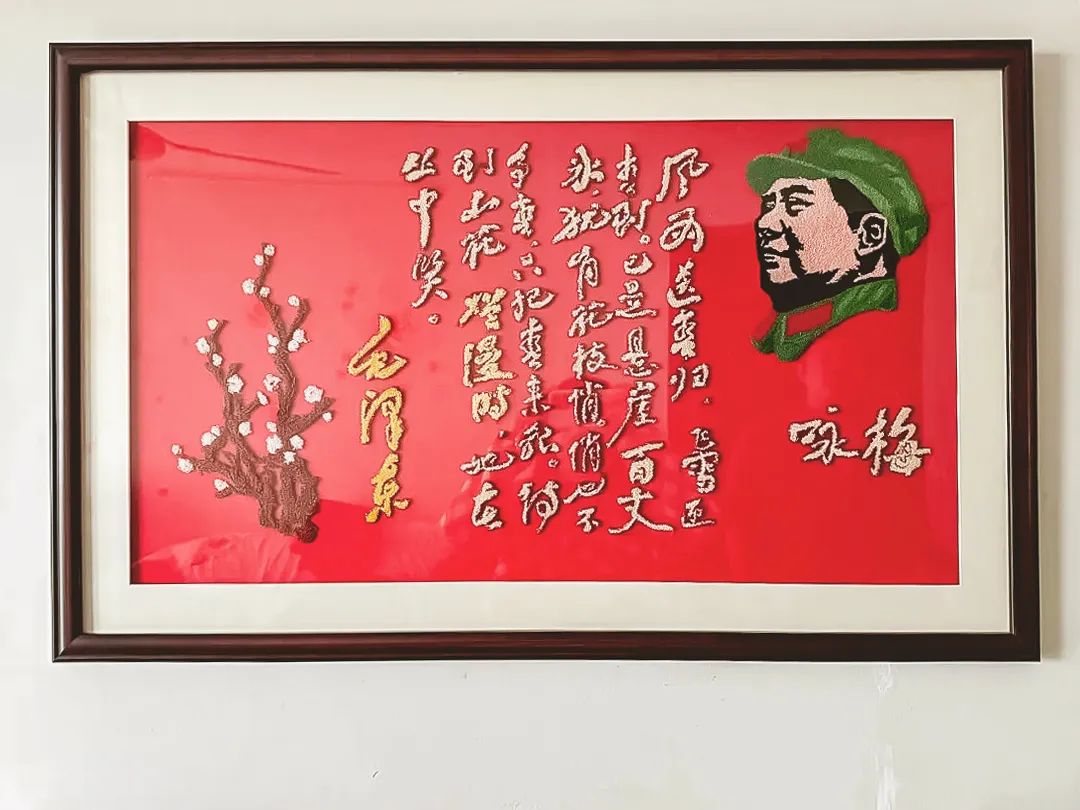

闵行区退役军人服务中心工作人员在常态化走访慰问退役老兵的过程中,意外发现杨有娣阿姨家的墙上挂着两幅很有年代感的绣画。绣画以线为墨,以针做笔,绣面上一朵朵梅花娇艳欲滴,一针一线勾勒出的毛主席肖像依旧栩栩如生,鲜红的绒布边角已经磨毛。杨有娣阿姨说,这两幅绣画是当年支援越南任务时利用闲暇时间绣的,至今已经56年了,自己一直当宝贝一样珍藏着。中心工作人员感觉这两幅绣画太珍贵了,随即决定把两幅绣画裱框起来,并派人尽快上门安装,让这两幅绣画见证历史,留住回忆。所以出现了文章开头的那一幕。

一幅绣画忆起光荣岁月

杨有娣阿姨小心翼翼地抚摸着绣画,“五十多年了,我一直珍藏这两幅绣画,既是为了纪念那段光荣岁月,更是为了教育后人珍惜和平。”回忆当年,杨阿姨难掩激动之情。

“在支援越南战场的时候,上一秒还生龙活虎的战友,下一秒就血肉模糊。记得1968年2月刚抵达前线医院,就紧急抢救了一位全身烫伤的卡车司机。他才二十几岁,全身大面积烧伤。当时条件太差了,这样的环境下普通人生活都很难,更别提伤员,尽管如此,这位二十几岁的小伙子还是咬牙坚持。”杨阿姨说到动情处,眼眶湿润了。“我和另一位护士通宵达旦照顾这位伤患,当时大家都很有责任心和奉献精神,宁愿自己受苦受累,也要把伤者照顾好。”杨阿姨声音不高,说话却掷地有声,条理清楚。除此之外,当时杨有娣所在的后勤医院实际上并没有医院的实体建筑,他们需要开凿一个大山洞作为医疗救助基地。“我们战地护士一边要负责治疗护理伤员和当地受伤的群众,一边还要抢干军事工程,帮忙负责运土,医护人员在哪里,哪里就是医院。基地建成后,我们就组织医疗队为村庄的老百姓看病。久而久之,当地的老百姓和我们结下了深厚友谊,我们看见当地的孩子妇女都没有鞋子穿,就把自己的食物和鞋子分享给他们,他们偶尔也会邀请我们去他们家里做客,送我们当地的特产。”

一针一线诉说真情

在越南战场,到处充满危险,最讨厌的就是敌人飞机,面对生命威胁,杨阿姨说:“虽然当时战事吃紧,很多战友在前线拼命,但一有空闲时间大家总聚在一起包饺子,一起绣画。我们当中有几个战友画画比较好,我们就拿来绣布,让他们给我们打样。我们没有绣花针,就拿废弃的针头代替。怀着对党和毛主席的忠诚,绣毛主席画像,绣毛主席诗词,让我们感受到党始终在我们身边,一针一线都是我们内心最真挚的感情。”杨阿姨从来没有学过针线活,绣第一幅毛主席像的时候,常常被针刺得鲜血直流。她还告诉中心工作人员,那时候大家都喜欢毛主席的诗词,特别是那首《咏梅》,把梅花比喻不畏严寒、蔑敌如鼠的前线战士,渗透着一股乐观主义精神和必胜信念,所以自己特意在毛主席像旁边绣上这首诗词。“当时大家都依靠这样的方式为自己解压,总感觉支援任务也没有想象中那么可怕了。”交流中,杨阿姨轻描淡写地简述着过往,多次说,“我们经历过战争,看到无数的战士倒下去,我留在后勤部队,不在最前线打仗,所有的辛苦和艰辛,在牺牲的战士面前根本不值得一提,也没有什么值得歌颂的。”

山河已无恙,大地换新颜

1979年3月,杨有娣转业到企业继续从事医疗事业直至退休。在与杨阿姨的交谈中,她总是说,自己在入伍后,在党的关怀下,树立了正确的人生观、世界观。“希望通过这两幅绣画,让更多人感受到党的关怀和温暖,我们生活在和平的年代,真的要感谢那些抛头颅洒热血的老前辈们,加倍珍惜现在的美好生活。”杨有娣老人说。

山河虽无恙,吾辈当自强。区退役军人服务中心在一次次常态化走访慰问退役老兵的过程中,聆听他们保家卫国,参军入伍、从军的经历,感受着每一段红色故事所承载着历史记忆。中心工作人员要继承发扬老一辈艰苦奋斗的优良作风,立足本职工作,砥砺前行,要以老兵为榜样,学习他们身上的革命精神和职业素养,为退役军人工作贡献自己的力量。