听退役军人夫妇讲在马兰基地的故事!

在新疆,有一个地方,它的面积相当于一个江苏省,但在地图上却无法找到,淹没在茫茫戈壁的深处。它因为“两弹”实验成了中国核试验的代名词,它就是位于南疆库尔勒市境内、如今对外开放的爱国主义教育基地——马兰。

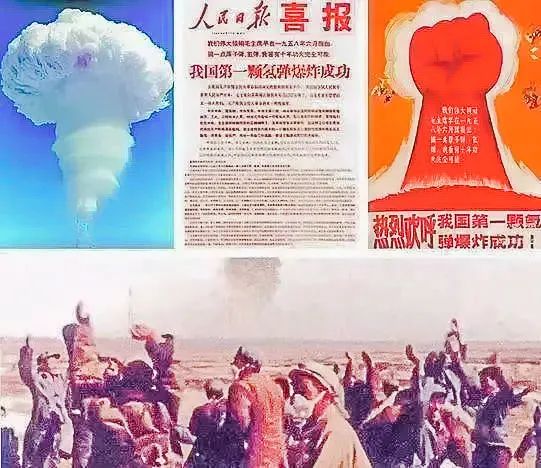

1964年10月16日,在新疆“死亡之海”罗布泊的腹地上空一声巨响,中国第一颗原子弹爆炸成功,中国人民依靠自己的力量,打破了超级大国的核垄断。

我国唯一的核试验基地——马兰基地由此始为外人所知。

在马兰基地的西北角,马兰革命烈士纪念碑高高耸立,挺拔肃穆。在这里长眠着400多位有名或者无名的革命英雄。他们中有的是戎马一生的将军,有的是以身殉职的普通官兵,有的是积劳成疾献出生命的科技人员……

而如今,两位活着的无名英雄——宝山区退役军人夫妇支永山、徐美娟将向各位读者介绍他们与马兰的“情缘”。

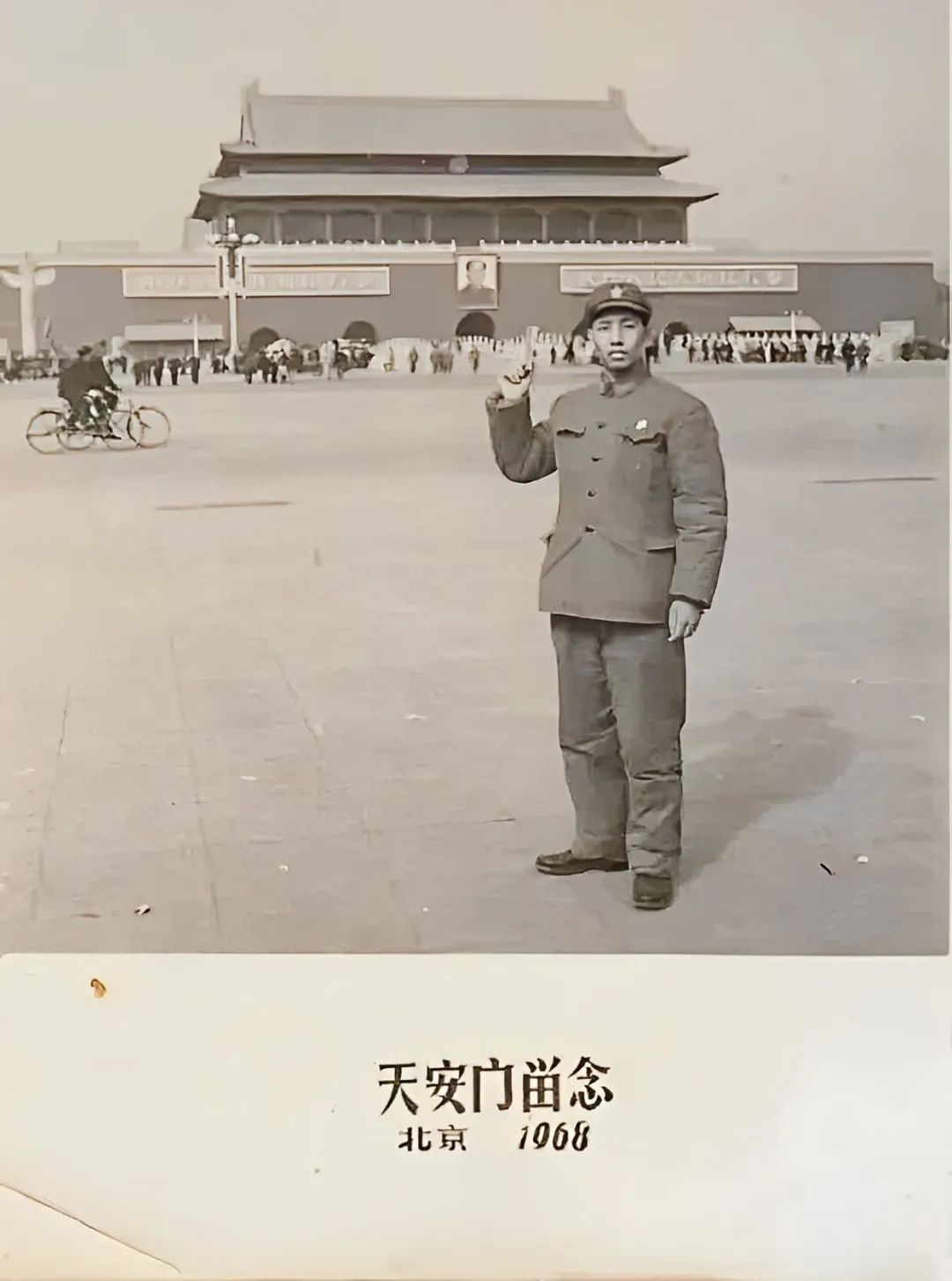

支永山:背个破包踏上征程

“当年国家为提高工农成份学生比例,招收了大量的工农子弟,我幸运地成为其中之一。”回忆起往昔,老人自豪的说道:“我学习好,大学是学这类专业的,在当时是保密的,专门为国家培养制造核武器的人才,我们平时也不和其他专业的学生来往。毕业后学校发给我一张火车票,一张报到证。”在当时,谁家有儿女毕业后当了兵,是天大的好事情,四面八方的邻居都会赶来祝贺、敲锣打鼓地欢送,而由于工作的特殊性和保密性,支永山一个人背了一个破包就踏上了征程。从上海火车站上火车,乘了4天4夜火车,“我下车后向当地人打听部队怎么走,大家都说不知道,其实驻地所在地对外都是保密的,幸好后来遇到一个文工团的军人,在确认我的身份后把我带了过去,我在驻地填写了加入中国人民解放军的志愿书!”说起这个,老人眼中闪闪发光。

当年,出于保密的要求,工作单位必须守口如瓶,上不告父母,下不告妻儿。就是通信也明确规定:“无事不写信,有事少写信,写信不泄密”。

战士们对外说,在乌鲁木齐工作,地址是乌鲁木齐75号信箱,实际上,马兰远离乌鲁木齐500多公里。当时写信再等回信一个往返需要一个月时间,特别是在执行任务时,有时长达半年时间不能与家人通信。“有次我惯例寄钱回家时,母亲托人给我回信:你在外工作,当心身体。在做大事,平安就好。有了家里人的理解和支持,我在工作上更有劲头了。”支永山是技术员,负责测量分析化学物质。在当时,执行任务条件很艰苦,路上灰土很大、路况也不好,是搓板路,车开起来颠簸得屁股生疼,好不容易回到驻地,已经是晚上了,一日复一日,整整17年。

马兰基地气候条件恶劣,夏天时太阳暴晒,白天骄阳似火,室外温度能高达60多度,在外工作手经常被烤得通红,水资源十分稀缺,研究人员们的洗脸水都要留着,供实验用。而到了冬天,寒风凛冽,孔雀湖都结了冰,就敲冰取冰化冰,才能用到水,孔雀湖的水苦涩咸,战士们想出办法,挖个洞,让水流进去,这样的水能淡些。由于条件艰苦,研究人员们测试的“标准源”就放在床下,长期以来难免对身体造成影响。在测量中,也会接触到污染空气,地面上的各种污染物,也影响身体,核辐射严重伤害了支永山身体,说话困难,面瘫导致左眼异常。

核试验的条件非常艰苦,没有经历的人是想象不到的,但用毛泽东思想武装起来的战士,思想觉悟高,没人叫苦。

“试验不是百分之百成功的,每个参与试验的研究人员们都抱着‘成功不必在我,功成必定有我’的决心,有一次飞机投弹没成功,原因是挂钩不脱掉,放不下来。当时驾驶员考虑到飞机迫降会造成意外,原子弹爆炸会造成地面上巨大损失,于是提出与机同归于尽。指挥员报请中央,周总理指示飞机一定要飞回机场。由于采取了周密的预防措施,确保了飞机和原子弹试验的安全;有一次原子弹投弹不爆,掉下时砸出来一个大坑,防化兵发现后,邓稼先冲上查找原因,他说:“我负责这个工作,我不去谁去?”回忆起以前的战友,老人热泪盈眶:“我们的试验往往伴随着危险,但是大家都一往无前,愿意为了祖国的科研事业奋斗!”

徐美娟:与沙子为伴

徐美娟毕业后分配到了马兰基地的卫生队,马兰基地医院条件很差,住在帐篷里。徐美娟说:“我们到那边之后,部队首长才告诉我们是搞原子弹的,对家人及所有人都不能说。”

基地的生活是艰苦的。当地风沙大,刮大风时,脸上全是沙子,身上也是沙子。用餐碗里也有沙子,头发里、挎包里、衣服里也有沙子,战士们经常苦中作乐打趣说,这是与沙子为伴了。

在基地的日子也有快乐兴奋的时候。“1967年6月17日氢弹爆炸成功这天,我正在宿舍看书,突然看到一个大红团升起,红红映在玻璃上,是氢弹试验成功了!这天全基地指战员与全国人民一样欢欣鼓舞。成功核爆!大伙儿大声地欢呼,跳了起来,向天空扔帽子……‘胜利啦!’‘成功啦!’‘毛主席万岁’的欢呼声此起彼伏。”徐美娟激动地说:“随即,大喇叭里响起了周总理的慰问‘你们辛苦了!’在马兰试验基地,我3次看到核试验爆炸,那是我人生最激动最难忘的时刻。”

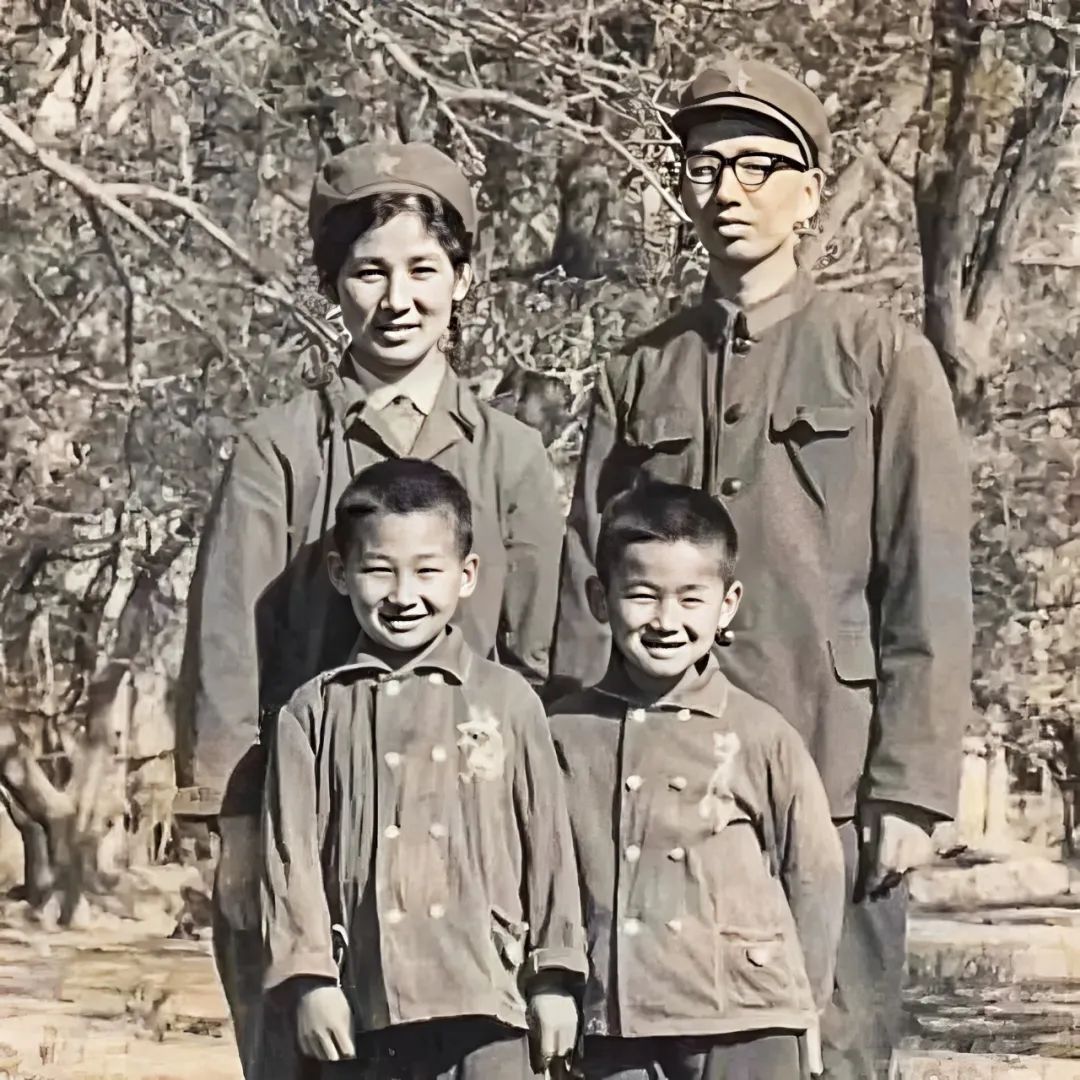

年轻的心一来一去,在马兰结出硕果

“支永山家与我姑妈家是同村。1971年,毛泽东主席作出‘把医疗卫生的工作重点放到农村去’的指示,部队响应毛主席的号召,建设了农场,我在厨房帮厨时,与他在部队见面了。老乡见老乡,两眼泪汪汪。后来他患扁桃体炎住院,我在基地医院内科做护士正好照顾他。”在马兰基地,支永山、徐美娟相见很激动,年轻的心一来一去,熟悉了,恋爱了,在革命的熔炉里成就了美好的婚姻。

支永山、徐美娟在马兰试验基地17年,6200多个日日夜夜,奉献了美好的青春。

罗布泊的事业是集体的事业,它的每一次成功都凝聚着千百万人的奋斗和创造,这个辉煌和光荣不属于哪一个人,属于每一个人,属于每一个在这个地方埋头苦干的无名英雄。

支永山说:“参试的工作是保密的,只能说到这种程度,但具体是什么、在什么位置,绝对不能说,直到永远。”

徐美娟回忆起当年的情景,一往情深地说:“正因为条件艰苦、创业艰辛,才感到格外光荣。那样的日子,苦得幸福,苦得自豪!”

在那火热的建设年代,一大批科研工作者把汗水和热血洒在茫茫戈壁,创造了“两弹一星”的伟大奇迹,也将“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神,永久镌刻在中国大地上,谱写了为祖国和人民鞠躬尽瘁、死而后已的人生华章!