从和平方舟到青藏线,听军休干部马德茂诉说他的“山海情”

崇明区军休干部马德茂于1987年11月入伍,在青藏艰苦地区服役10多年,后调任至中国人民解放军海军军医大学,2021年4月在部队光荣退休。马德茂在服役期间,荣立三等功3次,5次被表彰为优秀共产党员,多次受到嘉奖,共创作90余篇新闻稿件和文学作品。《解放日报》《青海日报》等均刊登过他的文章。

图片说明:马德茂

前不久,以人民海军“和平方舟”医院船为原型的电视剧《和平之舟》在央视热播。该剧讲述了海上医院船官兵远赴重洋救死扶伤的故事。马德茂就曾是“和平方舟”的亲历者,于2017年带队执行和谐使命任务。

“等我长大了,我想去中国感谢你们”

马德茂祖籍河北,一口浓重的乡音令人印象深刻,虽已脱去戎装,但身上依旧保留着曾作为军人的干练气质。回忆起在“和平方舟”的日子,除了难忘之外,更多的是自豪。“纯白色船身,身披‘红十字’,这艘中国‘大白船’已先后9次走出国门。所到之处,救死扶伤。这是一艘名副其实的生命之舟、和平之舟、友谊之舟、文化之舟。作为新时代中国的闪亮‘名片’,和平方舟医院船入列11年,航迹遍布三大洋六大洲43个国家和地区,诊疗惠及23万余民众,传递的是和平声音,弘扬的是人道、博爱、奉献精神。对和平方舟人来说,这注定是一次宝贵的经历。”马德茂这样说道。

图片说明:中间为马德茂

2017年8月,吉布提港,大风裹挟着热浪。尽管夜色已深,和平方舟依然灯火通明,多台手术正在紧锣密鼓地进行中。那天第一台手术于晚上7点开始。患者阿普迪卡依只有9岁,因为触电,他的胳膊严重烧伤并与胸壁粘连,严重畸形。虽然家人带着他到处求医问药,但当地落后的医疗条件却无济于事。“中国这艘医院船曾经来过吉布提,小孩出事后,我几乎天天都在盼望它再来。”男孩父亲说,和平方舟的到来给全家带来了希望。“我们不仅在救这个孩子,也在拯救他的家庭。”马德茂时任海上医院政委,在医院船信息中心,他与海上医院院长孙涛以及医院主要负责人,通过视频系统,密切关注着手术室的一举一动。手术非常成功。孩子父亲激动得眼泪汪汪,一个劲地说:“merci!merci!(谢谢!谢谢!)”

在“和平方舟”上,医护人员救治了好几名儿童患者,其中有一位6岁的小男孩拉住马德茂的手说:“等我长大了,我想去中国感谢你们。”

“孩子出生在和平方舟上,就取名‘和平’吧”

翻看手机相册,马德茂颇为感慨。与医院船合影、与中国军医合影,似乎成为各国曾在船上接受过诊疗的患者的共同心愿。“你看,这张婴儿出生证明上,还有我的签字呢,我们为这名孩子取名‘和平’!”这温馨的画面,是和平方舟医护人员同时间赛跑追回来的。2017年9月21日是国际和平日,也是和平方舟首访塞拉利昂,为民众免费送诊送药的第三天。

这天,妇产科专家在医院船上遇到了孕妇拉玛图。检查发现拉玛图患有妊娠期糖尿病,血糖很高,胎儿已经有了宫内缺氧的表现,如果不及时手术,随时可能死亡。为保证拉玛图尽快入院手术,海上医院立即启动应急预案,一个由妇产科、心内科、儿科、麻醉科专家组成的团队迅速建立起来,紧急调配病房和手术室,一切紧张而有序地展开。随着一阵响亮的啼哭声,约6斤重的婴儿顺利产出,母子平安。“孩子出生在和平方舟上,恰好又赶上国际和平日,那就叫‘和平’吧。”

从首站吉布提到最后一站东帝汶,和平方舟医院船所到之处,都掀起强劲的“中国风”,主平台门诊诊疗人数屡创新高。马德茂说,每到一国,和平方舟除了在船上为民众诊疗,还派出多支医疗分队前往当地的医院、学校、社区、军营、海岛,为更多民众巡诊送药。“一路上,民众问得最多的一句话是:你们什么时候再来……”

、

、

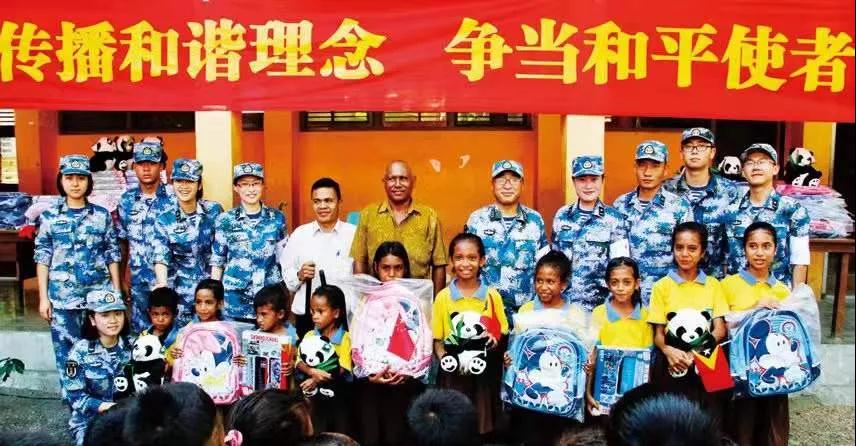

图片说明:第二排从右至左第5个为马德茂

温情背后,是坚守与付出。长期在海外执行任务,不可避免海上颠簸,很多人员全程吐得厉害,但每次一靠岸立刻打起精神,投入工作。“大家把风浪当磨刀石,学习一路、训练一路、提升一路。”马德茂回忆,那段日子,都在克服困难,孩子出生,亲人离世,大家都很难陪在家人身边,“所有人都坚持过来,特别能吃苦。”

“看遍世界,我更爱我的祖国”

每到一国,和平方舟都会派出一支支小队伍,深入当地进行诊疗慰问和文化联谊。

会跳舞、画画、乐器的官兵和医护人员都是文化交流中的主力军。他们顶着烈日来到莫桑比克马普托残障人学校,为孩子表演手语舞蹈《我和你一样》;他们在一所孤儿院里挥毫,赠送孩子们“中国”“和平”的书法作品……和平方舟人一直有一个共识,那就是给自己的职责再多一个“自觉文化使者”的定位。“我想,他们回到学校会给小伙伴们讲起‘和平方舟’,讲起遥远而美好的中国。”马德茂说。

图片说明:第一排中间身着迷彩装为马德茂

谈及离别,马德茂的声音能让人感到他眼睛的湿润。“出了国,更加爱自己的祖国。”不仅是他,每一个随“和平方舟”号执行过出访任务的人,都亲眼目睹过这样的场景——每到一个国家,总有当地华人华侨早早守候在港口,有的人甚至提前两三天驱车赶到码头,只为看一看从祖国来的军舰,以及那些不认识却无比亲切的中国军人。每次离开一个国家,总会看到当地的华人华侨不舍的眼泪。飘扬的五星红旗,嘹亮的歌声,舷边站泊的官兵久久不愿放下挥动的双手,而岸边的人们也在不停地呼喊:“再见祖国!再见亲人!欢迎你们再来。”

有一次,华人华侨们乘着两艘租来的小艇,一左一右把和平方舟簇拥在中间,一路伴行10多公里,久久不愿离去,医院船上的官兵们悄悄拭去眼角的泪水,不停地呼喊:“你们快回去吧,回去吧……”

“你怎么样,中国便怎么样”

除了生命中这艘“大白船”,同样让马德茂一生铭记的,还有青藏线上的光荣征程。10多年间,从一名通讯员,成长为干事、干部,他清楚记得青藏线上的每一座山、每一道弯、每一条河……也清楚记得每次完成任务后的欣喜。从大漠戈壁到黄浦江畔,用他的话来说,这是深深的“山海情”。35年军旅生涯,他愈加深刻懂得“祖国”这个词的厚重,真正体会到“你所站立的那个地方,正是你的中国。你怎么样,中国便怎么样。”那一份独属于中国军人的自豪,溢于言表。

“现在,我也是新崇明人了!”今年,马德茂光荣退休,成为崇明区军休所一名军休干部。“将那段峥嵘岁月还原,现场的冲击力和产生的心灵共鸣很难用语言描述,让我们更加明白今天的幸福来之不易,更让我们感受到祖国的强大。”