上海中国人民志愿军纪念馆里的这些珍藏,记载铁血荣光!

“雄赳赳、气昂昂,跨过鸭绿江……”雄壮有力、充满昂扬斗志的歌声回荡在上海中国人民志愿军纪念广场上空,将人们的思绪拉回到了那段峥嵘岁月。

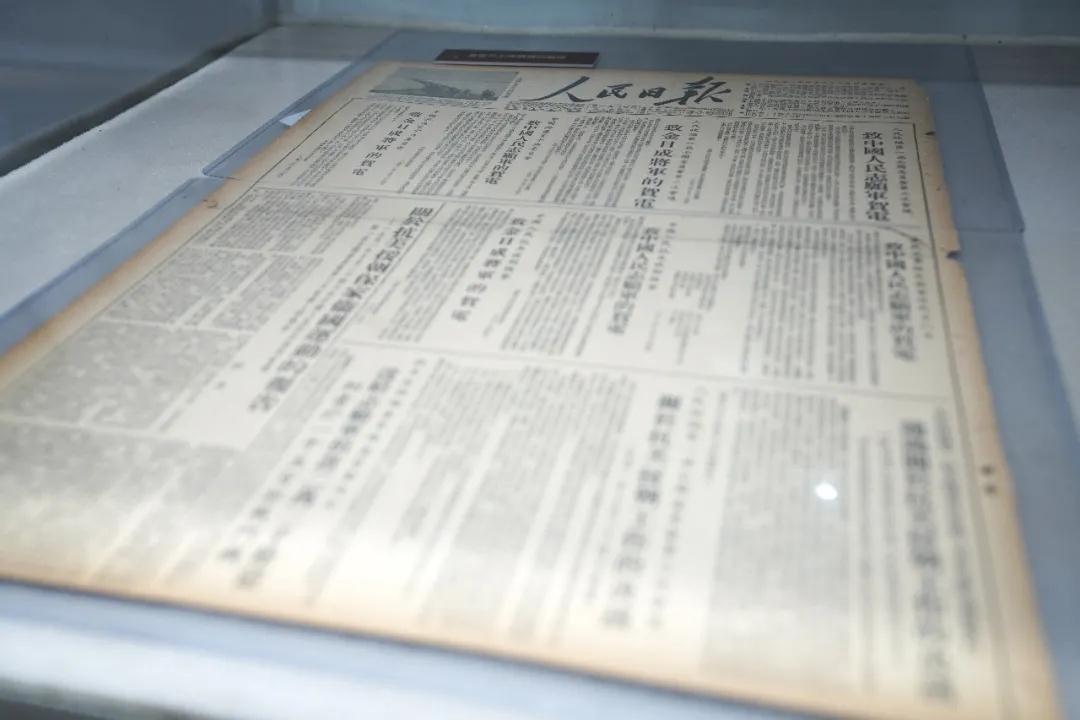

10月24日上午9时30分,上海中国人民志愿军纪念馆新馆在奉贤区永福园正式开馆。经过多年搜罗、收集,上海中国人民志愿军纪念馆新馆收藏了当年反映抗美援朝时事新闻的各类报纸、实物、文学资料、史料、图片等共计1800多件展品,让我们一探究竟。

“镇馆之宝”生动还原空军史上一段传奇

1953年,年仅20岁的韩德彩驾驶米格-15,将美国空军“双料王牌飞行员”哈罗德·费席尔击落。人们将此次胜利称为“中国空军史上的一段传奇”。

上海中国人民志愿军纪念馆新馆内的“镇馆之宝”正是一幅记录这场特殊空战的油画作品。画面上,两架战斗机在云霄中翻飞。画布下方,还有两名飞行员的肖像和签名。

这幅油画的捐赠者正是米格-15战斗机的驾驶者、抗美援朝二级战斗英雄、原南京军区空军副司令员韩德彩中将。1997年,费席尔随美国飞虎队旅行团来华访问,曾经的对手“相逢一笑泯恩仇”,互相敬礼、握手、拥抱,相谈甚欢,共同回忆了当年那场空战并从此成为朋友。此后,费席尔曾多次看望韩德彩,并邀请美国一名画家精心绘制,将当年自己被韩德彩击落的场景逼真复原。得知上海要建立志愿军纪念馆后,韩德彩便将这幅极具历史意义的礼物交付纪念馆保管。在纪念馆负责人看来,空战图油画在纪念馆展出,不止记录了两位传奇飞行员的故事,更是一种信任、一种托付。

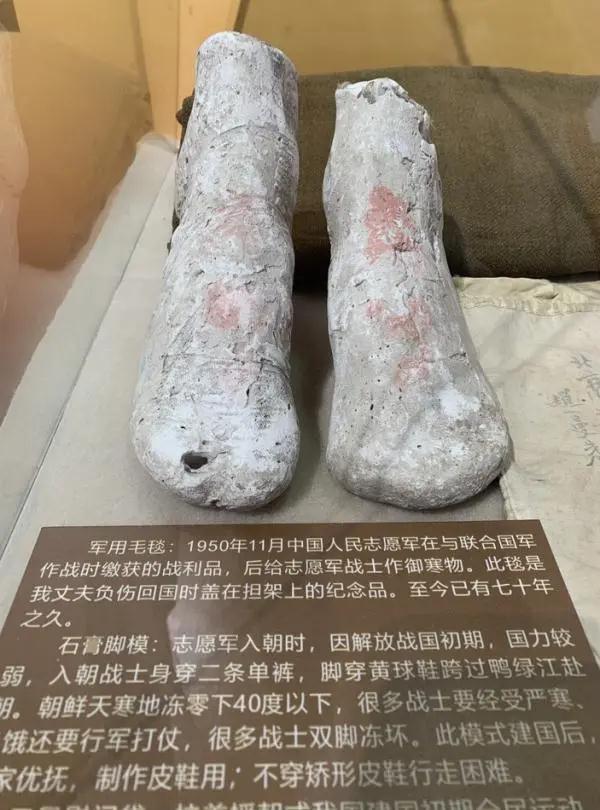

一对石膏脚模勾勒出气壮山河的英雄场景

一提起抗美援朝战争,许多人眼前会浮现出这样一幕场景:鸭绿江面白雪皑皑,巨龙般的志愿军队伍徒步通过架设在冰凌上的简易浮桥。彼时,水位开始下降,志愿军战士要在封冻的冰面上铺设土石、木板。正值解放初期,战士们大多都只穿两条单裤,脚穿黄球鞋,不仅要经受严寒、饥饿,还要行军打仗,许多战士的双脚因此被冻坏。

展品中,一对石膏脚模吸引了众多参观者的注意。原来,为了让这些被冻坏双脚的战士们正常行走,国家专门为其定期制作矫形皮鞋,而石膏脚模正是为制作皮鞋所用。时光磨砺之下,石膏脚模已有了许多破损之处。但正是这些历史留下的痕迹,不禁让观者更想去了解、倾听那段硝烟纷飞的峥嵘岁月。

据了解,这对石膏脚模的主人是第一批参战的原中国人民解放军二十六军八十八师二六二团二连政治指导员梁皓东。据梁皓东的女儿回忆,父亲身高有一米七八,但眼前这双石膏脚模却只有36码。这是因为梁皓东在战场上双脚被冻坏,自此双脚也有了破损,缺少了抓地力。

在石膏脚模另一侧,还有一条保存了70年之久的军用毛毯,同样是梁皓东之物。据悉,这条毛毯是1950年11月中国人民志愿军在与敌军作战时缴获的战利品。梁皓东负伤回国时躺在担架上,战友正是用这条毛毯帮他盖住负伤的双脚送行……梁皓东的女儿说:“父亲始终记挂那些牺牲在战场上的战友们,他们才是真正的英雄。”

民间自发筹建,只为给老兵“最后的军营”

有些特别的是,上海中国人民志愿军纪念馆及其新馆是目前上海市唯一纯民间筹建的志愿军纪念馆。创办方并非志愿军老战士家属,而是一家从事殡葬的民营企业。为何甘愿自掏腰包,甚至不惜费时费力多方寻找展品?上海永福园董事长、上海中国人民志愿军纪念馆馆长徐渭岳说,这源自他的“军人情结”。

徐渭岳是奉贤区本地人,从小就对军营十分向往。然而,由于当年体检未能达标,他的军营梦就此留下了遗憾。此后,他一步步奋斗打拼,将企业做成了当年上海市“百强企业”,随后便在奉贤区奉城镇创建了永福陵园。

一次偶然的机会,徐渭岳发现,来自南汇、奉贤地区的上海籍志愿军战士特别多。这些长眠在异国他乡的英勇战士自此成了他心里一道过不去的坎。最终,他决定为他们打造一座“最后的兵营”,斥资3亿元在永福园建造了5个纪念馆,其中一个就是上海中国人民志愿军纪念馆。

2012年建馆至今,短短八年内,纪念馆收到来自志愿军老战士及其家属的各类捐赠。每一件珍贵展品都牵连着一段故事。这些展品既生动还原了那场战争,也让旁观者、后来人更为珍惜来之不易的和平岁月。

据悉,上海中国人民志愿军纪念馆新馆内珍藏了大量当年有关抗美援朝内容的报纸、史料和各个时期不同版本的书籍、连环画等共有1800余件, 9幅油画、一幅大型木雕及影像资料等。

其中有彭德怀、杜平、巴金、魏巍、刘白羽、杨朔等志愿军高级将帅和著名作家、战地记者发表、出版的回忆录、战地报道、文学作品等。另外,新馆内还展出各地志愿军老战士及家属捐赠的鲜为人知的朝鲜战争珍贵的革命文物。